Histoire-Géographie-EMC 3e - 2021

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Méthode

Méthode

Histoire

Thème 1 : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Ch. 1

La Première Guerre mondiale

Ch. 2

Démocraties et totalitarismes dans l'entre-deux-guerres

Ch. 3

La Seconde Guerre mondiale

Ch. 4

La France dans la Seconde Guerre mondiale

Thème 2 : Le monde depuis 1945

Ch. 5

La guerre froide

Ch. 6

De la décolonisation aux nouveaux États

Ch. 7

La construction européenne

Ch. 8

Le monde après 1989

Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée

Ch. 9

1944-1947, refonder la République

Ch. 10

La Vᵉ République

Ch. 11

Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980

Géographie

Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Ch. 12

Un territoire sous influence urbaine

Ch. 13

Les espaces productifs

Ch. 14

Les espaces de faible densité et leurs atouts

Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ?

Ch. 15

Aménager le territoire

Ch. 16

Aménager les territoires ultramarins

Thème 3 : La France et I'Union européenne

Ch. 17

L'Union européenne, un nouveau territoire d'appartenance

Ch. 18

La France et l'Europe dans le monde

Annexes

Chapitre 8

Leçon

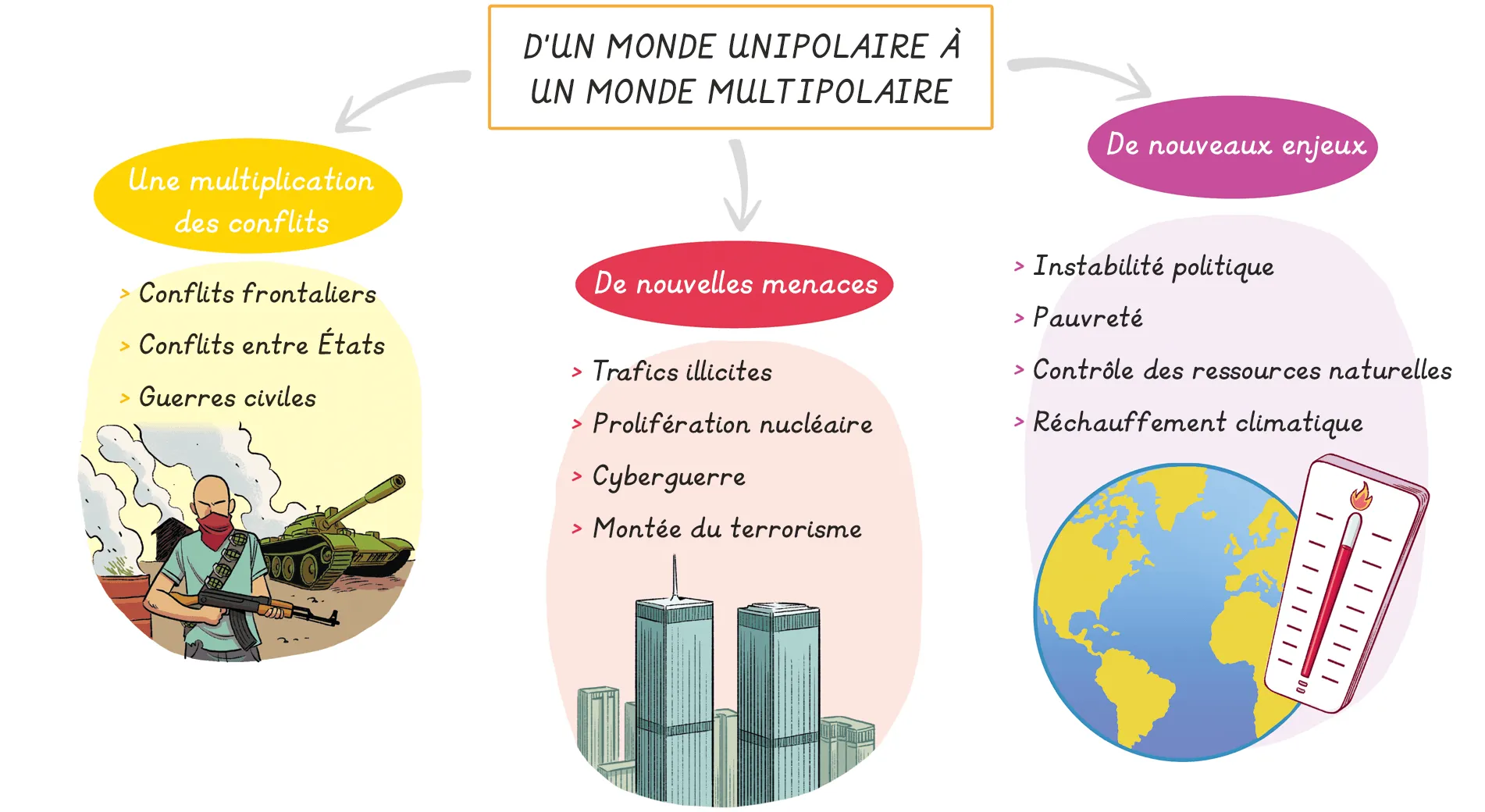

De nouveaux enjeux et de nouveaux conflits

✔Je révise mes repères historiques.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

AUne nouvelle organisation du monde

- Avec la disparition de l'URSS dans les années 1990, les États-Unis deviennent la seule superpuissance. Le monde devient unipolaire. Les États-Unis jouent le rôle de « gendarmes du monde ». En 1991, lors de la guerre du Golfe, ils prennent la tête d'une coalition de 29 pays pour repousser l'invasion irakienne du Koweït ().

- Ce rôle est de plus en plus contesté dans les années 2000, avec l'affirmation de l'Union européenne, du Japon, ainsi que des puissances émergentes (BRICS). Le monde devient multipolaire.

Je retiens

- Un monde unipolaire : les États-Unis, superpuissance

- Monde multipolaire, avec les puissances émergentes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BUn monde instable

- Les conflits sont nombreux, leurs origines variées : frontières contestées (Cachemire, Corée), guerres civiles (Rwanda, Algérie, Soudan), conflits liés à la dislocation du bloc de l'Est (ex-Yougoslavie). Le conflit israélo-palestinien est dans l'impasse.

- Le 11 septembre 2001 marque un tournant. Les États-Unis sont frappés par quatre attaques terroristes très meurtrières revendiquées par Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda. Le président George W. Bush lance une « guerre contre le terrorisme », en Afghanistan sous mandat de l'ONU, puis en Irak ().

- Passées les premières victoires, l'armée américaine se heurte à l'enlisement sur le terrain et les États-Unis affrontent de nombreuses contestations.

Je retiens

- La persistance de conflits anciens

- Le tournant du 11 septembre 2001

- L'enlisement de nouveaux conflits

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

CLa communauté internationale face aux nouvelles menaces

- Des mouvements terroristes comme Aqmi ou Daesh s'installent dans des pays déstabilisés, en Syrie, en Libye et dans les pays du Sahel (). Le terrorisme prend de nouvelles formes avec la multiplication des cyberattaques. La menace de la prolifération nucléaire est à nouveau à l'ordre du jour en Corée du Nord et en Iran ().

- La communauté internationale est mise au défi face à ces nouvelles menaces : si près de 100 000 Casques bleus sont déployés dans le monde, les tensions au Conseil de sécurité de l'ONU paralysent souvent l'institution.

- La communauté internationale prend conscience de nouveaux défis à relever : réchauffement climatique, régulation économique, crise sanitaire de la Covid-19, etc. La Cop21 signe l'Accord de Paris mais l'annonce du retrait américain en 2017 montre les limites de la gouvernance mondiale, confrontée aux intérêts particuliers (). Les citoyens, à travers le monde, se mobilisent de plus en plus pour peser dans ces décisions.

Je retiens

- De nouvelles menaces

- Le rôle de L'ONU

- L'action de la communauté internationale et ses limites.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Révisez en vidéo

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Je révise ma leçon

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Frise chronologique

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Je retiens les personnages importants

George W. Bush (1946-)

Président des États-Unis de 2001 à 2009. Il mène une « guerre contre le terrorisme », désignant des pays ennemis (Irak, Iran, Corée du Nord).

Oussama Ben Laden (1957-2011)

Chef de l'organisation terroriste Al‑Qaïda (attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis). Il est tué au Pakistan en 2011.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Daesh ou État islamique : organisation djihadiste et terroriste qui veut établir un califat dans les territoires qu'elle domine, en Syrie et en Irak. Elle est responsable de crimes contre l'humanité, fortement médiatisés depuis 2013.

- Une guerre civile : conflit entre les habitants d'un même pays.

- Un monde multipolaire : monde dans lequel les relations entre pays sont organisées autour de plusieurs puissances.

- Un monde unipolaire : domination du monde par une seule superpuissance, les États-Unis, à la fin de la guerre froide.

- Une puissance émergente : pays dont l'économie se développe rapidement et où le niveau de vie moyen progresse. Parmi eux, les BRICS désignent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

- Le terrorisme : actions violentes destinées à terroriser une population pour atteindre un but politique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Je révise avec un schéma

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Je teste mes connaissances

Pour chaque question, il y a une ou plusieurs réponses correctes.

Testez‑vous !

1

Comment le monde est-il qualifié dans les années 1990 ?

2

Par quel acronyme désigne-t-on les puissances émergentes que sont le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du sud ?

3

Quel génocide marque le milieu des années 1990 ?

4

Quelles sont les conséquences de l'attentat du 11 septembre 2001 ?

5

Sélectionnez les facteurs de développement du terrorisme dans les années 2010.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille