Espagnol Terminale

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Identidades e intercambios

Ch. 1

América Latina, ¿tierra de acogida para los migrantes?

Ch. 2

La Retirada

Espacio privado y espacio público

Ch. 3

Mujeres del 27, entre luces y sombras

Ch. 4

¡Una vida a contratiempo!

Arte y poder

Ch. 5

¿Arte o publicidad?

Ch. 6

Poder, ¿cómo pintarte?

Ch. A

¡Música de Afri’mérica!

Ciudadanía y mundos virtuales

Ch. 7

Redes sociales, ¿la nueva lucha armada?

Ch. 8

Ciberfeminismo, ¡actuar juntos!

Ficciones y realidades

Ch. 9

Cuando la realidad alimenta la ficción…

Ch. 10

Expresiones artísticas, voces de denuncia

Innovaciones científicas y responsabilidad

Ch. 11

Moviéndose por la ciudad

Ch. 12

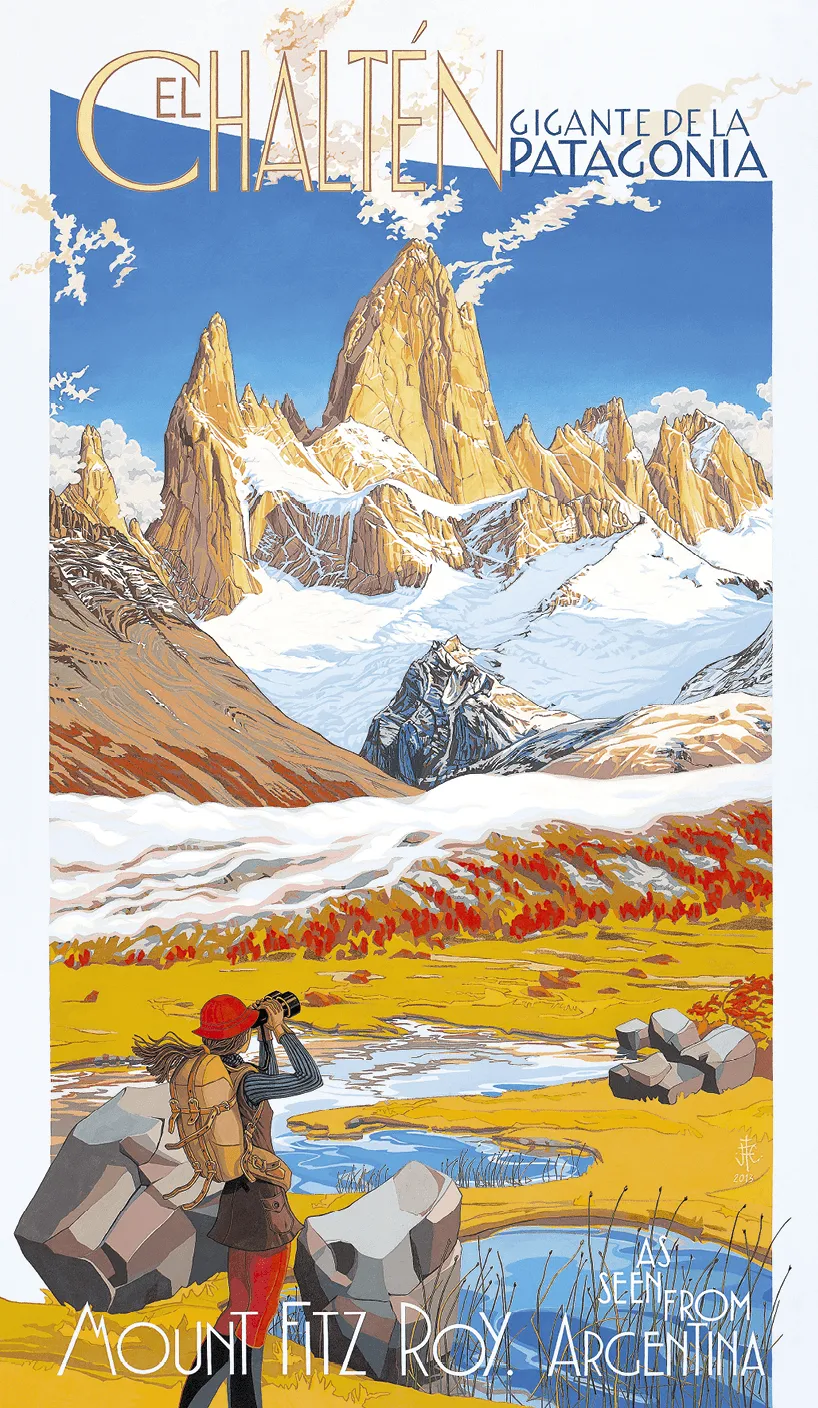

¡La Patagonia entre secretos y encantos!

Diversidad e inclusión

Ch. 13

¡España cañí!

Ch. 14

Entre barreras y avances…

Territorio y memoria

Ch. 15

¡De concha y de bordón!

Ch. 16

Cuba, Canarias: miradas cruzadas

Ch. B

Las BB. II., ¡al lado del pueblo español!

Annexes

Metodología

Gramática

Conjugación

Rabats

Révisions

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Épreuve 1

B1 1h30Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Compréhension de l'oral

En rendant compte en français du document, vous montrerez que vous avez compris :

- le thème principal énoncé ;

- les particularités de l'île évoquée ;

- l'information additionnelle donnée sur le parc voisin ;

- l'intérêt du document.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

«Un paraíso en la Patagonia chilena», Euronews, 14/03/2019.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- la rotura: la rupture

- el calentamiento: le réchauffement

- la espeleología

- peculiar = particular

- ninguno(a): aucun(e)

- potente: puissant(e)

- plano(a): plat(e)

- temer: craindre

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Compréhension de l'écrit

Vous répondrez en espagnol aux questions suivantes.

1. A su juicio, ¿qué función tiene el título «Patrimonio Natural de la Humanidad» otorgado por la UNESCO? ➜ Vidéo

2. Diga de qué trata el documento relacionándolo con el eje temático «Innovaciones científicas y responsabilidad». ➜ Texte

3. Indique el tema principal del documento y dé precisiones sobre el recorrido y las condiciones de viaje. ➜ Texte

4. ¿Cómo evoluciona la mirada del narrador a medida que va descubriendo las bellezas del paisaje? ➜ Texte

5. ¿En qué medida los lugares evocados pueden ser considerados como lugares idóneos para investigaciones científicas frente al calentamiento global? ➜ Vidéo , texte et illustration

1. A su juicio, ¿qué función tiene el título «Patrimonio Natural de la Humanidad» otorgado por la UNESCO? ➜ Vidéo

2. Diga de qué trata el documento relacionándolo con el eje temático «Innovaciones científicas y responsabilidad». ➜ Texte

3. Indique el tema principal del documento y dé precisiones sobre el recorrido y las condiciones de viaje. ➜ Texte

4. ¿Cómo evoluciona la mirada del narrador a medida que va descubriendo las bellezas del paisaje? ➜ Texte

5. ¿En qué medida los lugares evocados pueden ser considerados como lugares idóneos para investigaciones científicas frente al calentamiento global? ➜ Vidéo , texte et illustration

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Expression écrite

Vous traiterez en espagnol l'un des deux sujets suivants au choix. Répondez en 120 mots au moins.

Sujet A

Escriba la página del diario de viaje del narrador correspondiente al descubrimiento del paisaje evocado, mostrando hasta qué punto le marcó de por vida.

Escriba la página del diario de viaje del narrador correspondiente al descubrimiento del paisaje evocado, mostrando hasta qué punto le marcó de por vida.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texto

Me despierto en el autobús y me cuesta1 reconocer dónde estoy. De las montañas, r�íos y glaciares de hace apenas unas horas no queda ni rastro, de hecho, no queda2 nada. Nada a la derecha, nada a la izquierda, el autobús avanza dando tumbos3 en medio de la nada, la boca me sabe a arena, hay tanto polvo4 dentro como fuera del vehículo. Sí, estamos en el desierto. El paisaje es inexistente, una inmensa llanura5 de tierra, pastizales6 y matorrales7 que adivinan el verde que esconden8 tras las capas9 de arena que todo lo cubre y uniformiza. El autobús sigue traqueteando10 por una carretera11 que no es tal, sino una pista de tierra allanada12 con un rumbo13 fijo a ninguna parte. Un guanaco mira el paso del autobús sin inmutarse14 y sigue rumiando15. El horizonte es una fina línea recta que separa el ocre del azul. De repente a lo lejos aparece un grupo de árboles, al acercarnos se descubre una casa en medio de un rodal16, es una de las estancias, antiguas fincas17 inmensas de ganado ovino de cuando la época del auge de la lana. Todas tienen nombre de mujer (Anita, Catalina, Rosalinda,...) en la puerta de entrada, demasiado orgullosa para lo que ahora queda dentro de sus verjas18. Más kilómetros y más horas sin rastro humano y al superar una colina, como sacado de un antiguo libro de ciencia ficción podemos ver lo que parece un antiguo telescopio que no tenemos ni idea de si seguirá en uso pero que por lo oxidado que parece y por encontrarse donde está, pensamos que pasó a mejor vida hace ya bastante tiempo. Más kilómetros, más horas y más polvo en nuestros pulmones, el paisaje sigue siendo nulo, parece como si la Tierra, cansada de maravillarnos con sus formas y exageraciones, hubiera decidido pasar a un segundo plano y dejar el protagonismo al cielo. No había visto tanto cielo en mi vida, lleno de nubes de todas las formas, puedes ver llover, zonas soleadas, y tormentas de verano, todo a la vez. Empieza a caer la noche y comienza el festival de colores, las nubes empiezan a tornarse rosadas y en seguida aparecen los naranjas, rojos y amarillos. De espaldas al sol, el cielo se vuelve morado y violeta, todos los colores conocidos se encuentran en este cielo. Todos menos el verde, ése se lo reserva la llanura para recordarnos que sigue ahí aunque ahora se muestre tímida y reservada. Pero es sólo un espejismo19, el autobús sigue avanzando y en el horizonte donde antes sólo había una línea más o menos recta, ahora empiezan a asomarse20 los afilados dientes de unas montañas todavía lejanas. Son los Andes, hacia los que la carretera se dirige en su empecinada21 línea recta, y por primera vez podemos distinguir entre ellos el inconfundible perfil de los montes Fitz Roy y Cerro Torre.

1. j'ai du mal à 2. reste 3. avance cahin-caha 4. poussière 5. plaine 6. pâturages 7. buissons 8. cachent 9. couches 10. en cahotant 11. une route 12. aplanie 13. cap, direction 14. (ici) indifférent 15. continue de ruminer 16. un coin de terre 17. propriétés 18. grilles 19. un mirage 20. se montrer 21. obstinée

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Épreuve 2

Durée de l'épreuve : 10 minutes (+10 minutes de préparation)Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Presentación oral (5 minutos)

Apoyándose en esta unidad y en sus propios conocimientos, conteste a la problemática siguiente: ¿Nos ayudaría esta naturaleza intacta a entender y desafiar el cambio climático?

Enregistreur audio

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Frente al jurado (5 minutos)

1. ¿Cómo definiría la Patagonia?

2. ¿Por qué la Patagonia constituye el ejemplo más importante en materia de conservación medioambiental?

3. ¿Cómo se puede explicar tal conservación?

2. ¿Por qué la Patagonia constituye el ejemplo más importante en materia de conservación medioambiental?

3. ¿Cómo se puede explicar tal conservación?

4. ¿En qué los análisis científicos en este lugar

podrían mejorar la situación del planeta?

5. Explique si las investigaciones aportarían una respuesta a otros problemas.

5. Explique si las investigaciones aportarían una respuesta a otros problemas.

Enregistreur audio

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Pour en savoir plus sur l'épreuve orale du baccalauréat en Espagnol .

Mettez-vous en condition d'examen et piochez un sujet avec notre .

Mettez-vous en condition d'examen et piochez un sujet avec notre .

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille