Espagnol Terminale

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Identidades e intercambios

Ch. 1

América Latina, ¿tierra de acogida para los migrantes?

Ch. 2

La Retirada

Espacio privado y espacio público

Ch. 3

Mujeres del 27, entre luces y sombras

Ch. 4

¡Una vida a contratiempo!

Arte y poder

Ch. 5

¿Arte o publicidad?

Ch. 6

Poder, ¿cómo pintarte?

Ch. A

¡Música de Afri’mérica!

Ciudadanía y mundos virtuales

Ch. 7

Redes sociales, ¿la nueva lucha armada?

Ch. 8

Ciberfeminismo, ¡actuar juntos!

Ficciones y realidades

Ch. 9

Cuando la realidad alimenta la ficción…

Ch. 10

Expresiones artísticas, voces de denuncia

Innovaciones científicas y responsabilidad

Ch. 11

Moviéndose por la ciudad

Ch. 12

¡La Patagonia entre secretos y encantos!

Diversidad e inclusión

Ch. 13

¡España cañí!

Ch. 14

Entre barreras y avances…

Territorio y memoria

Ch. 15

¡De concha y de bordón!

Ch. 16

Cuba, Canarias: miradas cruzadas

Ch. B

Las BB. II., ¡al lado del pueblo español!

Annexes

Metodología

Gramática

Conjugación

Rabats

Révisions

Unidad 9

Camino al BAC

Cuando la realidad alimenta la ficción…

Évaluations communes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Épreuve 1

B1 1h30Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Compréhension de l'oral

En rendant compte en français du document, vous montrerez que vous avez compris :

- le thème principal exposé ;

- la singularité de la personne présentée ;

- le rapport entre fiction et réalité ;

- l'information additionnelle.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- un investigador: un enquêteur

- un asesor: un conseiller

- superar: dépasser

- ambientar = tener lugar

- enganchar: emporter

- estrenar: débuter

- relatar = contar

- descartar: écarter

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

«Bebedores de té, la primera novela de José Manuel Caamaño», FaroTV Ceuta, 27/09/2018.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Compréhension de l'écrit

Vous répondrez en espagnol aux questions suivantes.

1. Mencione las experiencias profesionales de José Manuel Caamaño y muestre qué le aportaron a la hora de escribir su primera historia ficticia.

➜ Vidéo

2. Identifique a los personajes y la situación enunciada, en el documento 1, haciendo hincapié en el papel que puede ejercitar la escritura.

➜ Texte 1

3. Lea los dos textos y resuma el argumento de cada uno, relacionándolos.

➜ Textes

4. Indique cómo logran entrelazar los autores lo real y lo ficticio como si fuesen indisociables el uno del otro. Justifique su respuesta con ejemplos precisos sacados de ambos documentos.

➜ Textes

5. Explique cómo puede el lector constituir una pieza esencial en la obra ficticia.

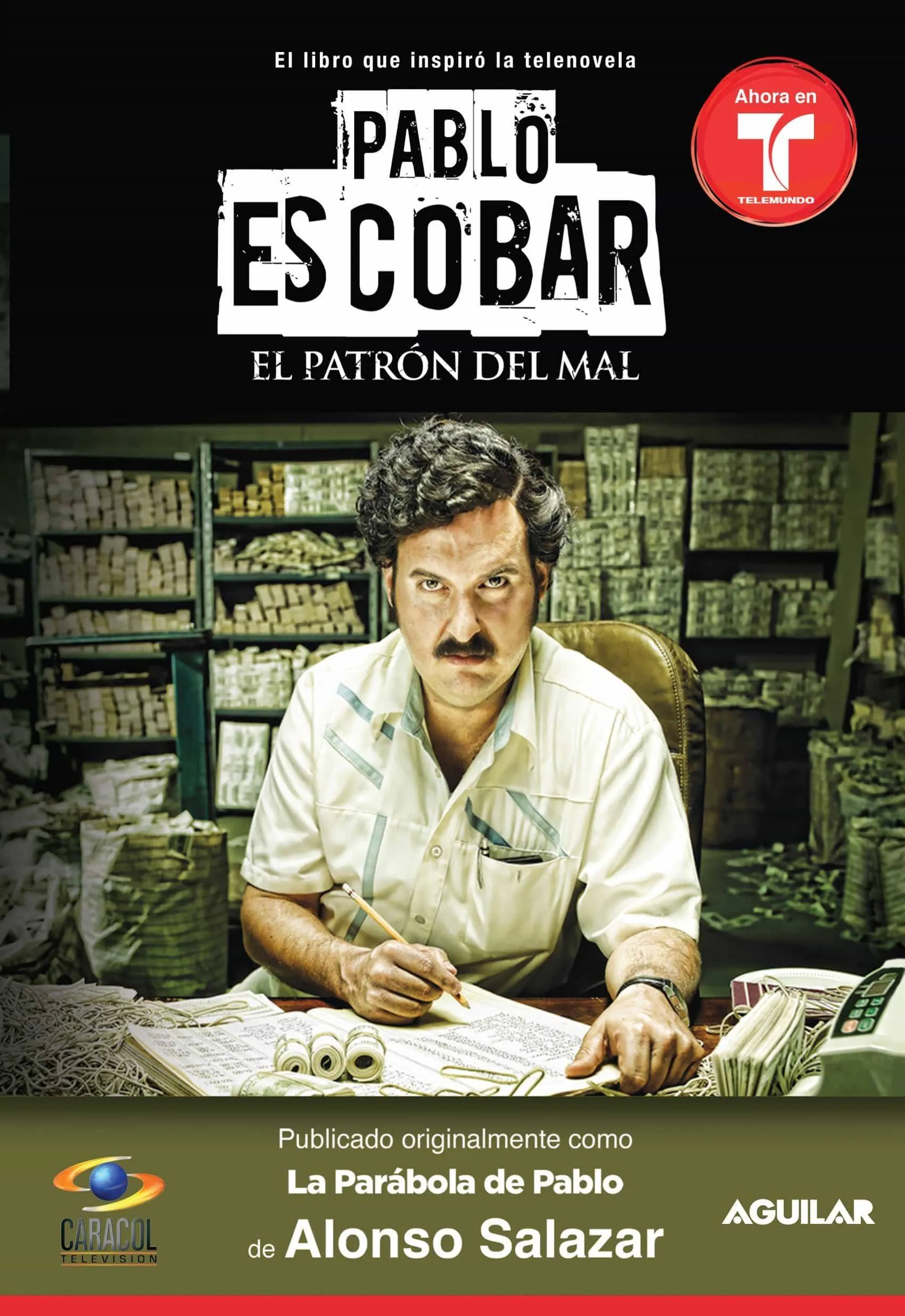

➜ Vidéo , texte 2 et illustration

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Expression écrite

Vous traiterez en espagnol l'un des deux sujets suivants au choix. Répondez en 120 mots au moins.

Sujet A

Únase al concurso «Jóvenes escritores en la literatura policíaca» escribiendo un relato corto que lleva por título Novela negra.

Únase al concurso «Jóvenes escritores en la literatura policíaca» escribiendo un relato corto que lleva por título Novela negra.

Sujet B

Comente esta cita de Mario Vargas Llosa poniéndola en relación con el eje «Ficciones y realidades»: «jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican».

Comente esta cita de Mario Vargas Llosa poniéndola en relación con el eje «Ficciones y realidades»: «jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican».

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texto 1

Cuando ponía el punto final, olvidaba la realidad y leía lo escrito como si fuese una obra de ficción. Si le gustaba, sabía que estaba ante un buen reportaje. Era su prueba del nueve. El resultado no será una obra de arte, ni tampoco una versión más próxima a la verdad que la humilde noticia; era un híbrido que exigía del periodista un talento y un equilibrio superiores, magníficos, de largo aliento, capaces de transmitir una sensación precisa y ajustada de lo ocurrido, aun al precio de desfigurar la realidad, de descoyuntar el hecho cierto, pero sin nunca traicionar su esencia intrínseca, paradójicamente represora, cercenadora...

– Sí, ¿quién es?

La voz que oyó del otro lado del hilo era ronca, contenida, severa, imperativa. El periodista creyó que estaba ante otra amenaza de algún contrabandista de Vilavedra por el último informe que había publicado – justamente, un reportaje – en el semanario de difusión estatal en que trabajada. Y se resignó a escuchar las palabras de su anónimo interlocutor. «Ahora me diría eso de que me va a mandar a un amiguiño que me va a repasar1 las costillas». Pero se equivocó de remate. Aquel hombre acababa de preguntarle si iba a continuar la investigación que había comenzado sobre las redes del narcotráfico, y no se manifestaba preocupado por lo que podía descubrir, sino justamente porque decidiese abandonar la pesquisa2 sin indagar más. Toda una sorpresa.

– Pero, ¿quién es usted? – exclamó Carlos, al darse cuenta de la inesperada situación.

– Dígame primero si está dispuesto a ir a fondo contra esos asesinos... o si solo se trataba de llenar unas páginas y cobrar dinero.

Carlos Conde escrutó el cielo plomizo como si quisiese asegurarse de que seguía allí, real como la vida misma, oscuro, verdadero.

– Sí, ¿quién es?

La voz que oyó del otro lado del hilo era ronca, contenida, severa, imperativa. El periodista creyó que estaba ante otra amenaza de algún contrabandista de Vilavedra por el último informe que había publicado – justamente, un reportaje – en el semanario de difusión estatal en que trabajada. Y se resignó a escuchar las palabras de su anónimo interlocutor. «Ahora me diría eso de que me va a mandar a un amiguiño que me va a repasar1 las costillas». Pero se equivocó de remate. Aquel hombre acababa de preguntarle si iba a continuar la investigación que había comenzado sobre las redes del narcotráfico, y no se manifestaba preocupado por lo que podía descubrir, sino justamente porque decidiese abandonar la pesquisa2 sin indagar más. Toda una sorpresa.

– Pero, ¿quién es usted? – exclamó Carlos, al darse cuenta de la inesperada situación.

– Dígame primero si está dispuesto a ir a fondo contra esos asesinos... o si solo se trataba de llenar unas páginas y cobrar dinero.

Carlos Conde escrutó el cielo plomizo como si quisiese asegurarse de que seguía allí, real como la vida misma, oscuro, verdadero.

1. patear 2. investigación

Texto 2

Pero la imaginación ha concebido un astuto y sutil paliativo para ese divorcio inevitable entre nuestra realidad limitada y nuestros apetitos desmedidos: la ficción. Gracias a ella somos más y somos otros sin dejar de ser los mismos. En ella nos disolvemos y multiplicamos, viviendo muchas más vidas de la que tenemos y de las que podríamos vivir si permaneciéramos confinados en lo verídico, sin salir de la cárcel de la historia. Los hombres no viven sólo de verdades; también les hacen falta las mentiras: las que inventan libremente, no las que les imponen; las que se presentan como lo que son, no las contrabandeadas con el ropaje de la historia. La ficción enriquece su existencia, la completa, y, transitoriamente, los compensa de esa trágica condición que es la nuestra: la de desear y soñar siempre más de lo que podemos alcanzar. Cuando produce libremente su vida alternativa, sin otra constricción que las limitaciones del propio creador, la literatura extiende la vida humana, añadiéndole aquella dimensión que alimenta nuestra vida recóndita: aquella impalpable y fugaz pero preciosa que sólo vivimos de mentira. Es un derecho que debemos defender sin rubor. Porque jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican bajo el

imperio de sus demonios personales, es una manera de afirmar la soberanía individual y de defenderla cuando está amenazada; de preservar un espacio propio de libertad, una ciudadela fuera del control del poder y de las interferencias de los otros, en el interior de la cual somos de veras los soberanos de nuestro destino.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille