Enseignement scientifique Terminale - 2024

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Sciences, climat et société

Ch. 1

L’atmosphère terrestre et la vie

Ch. 2

La complexité du système climatique

Ch. 3

Le climat du futur

Se préparer à l'évaluation - Thème 1

Le futur des énergies

Ch. 4

Deux siècles d’énergie électrique

Ch. 5

Conversion et transport de l’énergie électrique

Ch. 6

Énergie, développement et futur climatique

Se préparer à l'évaluation - Thème 2

Une histoire du vivant

Ch. 7

La biodiversité et son évolution

Ch. 8

L’évolution comme grille de lecture du monde

Ch. 9

L’évolution humaine

Ch. 10

Les modèles démographiques

Ch. 11

De l’informatique à l’intelligence artificielle

Se préparer à l'évaluation - Thème 3

Livret maths

Fiches méthode

Esprit critique et scientifique

Améliorer ses compétences

Fiches histoire

Annexes

Thème 2 - Le futur des énergies

Sujet corrigé

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

SujetSupplément numériqueSportif, alternateur et éolienne

Calculatrice autorisée

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le home trainer révolutionnaire est arrivé ! Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) est à l'origine d'un nouveau dispositif constitué d'un alternateur à haut rendement qui a permis au cycliste Sébastien Donnet, de générer 624,1 W⋅h d'énergie électrique en 4,00 h. Ce rendement obtenu à petite échelle permet d'envisager de nouvelles applications en termes de production d'énergie électrique à plus grande échelle.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Alternateur et turbine

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Évolution des éoliennes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Stockage d'énergie par STEP (station de transfert d'énergie par pompage)

Pour stocker le surplus d'énergie fournie par le parc éolien, la construction de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) se développe dans des zones géographiques adéquates. Ces installations possèdent deux réservoirs, le bassin supérieur et le bassin inférieur. Aux heures creuses, le pompage assure le stockage de l'énergie par remplissage du bassin supérieur. Aux heures de forte consommation, l'eau est turbinée, assurant ainsi la production d'énergie. Cette capacité de stockage peut s'effectuer à l'échelle de la journée, voire d'une semaine.

Fonctionnement simplifié d'une STEP.

Fonctionnement simplifié d'une STEP.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

1. Citer l'élément qui joue le rôle de rotor et celui de stator dans l'alternateur décrit dans le doc. 1 . Expliquer brièvement leur fonctionnement.

2. a. Compléter la chaîne énergétique suivante correspondant à la conversion d'énergie de l'alternateur.

b. Donner le nom du phénomène lié aux pertes d'énergie dans l'élément conducteur de l'alternateur.

3. Rectifier, en justifiant, la phrase en gras dans le doc. 1 pour qu'elle soit correcte du point de vue de la physique.

4. Préciser sous quelle forme est stockée l'énergie dans une STEP.

5. Calculer le nombre de cyclistes nécessaires pour produire la même puissance qu'une éolienne avec un rotor de 100 m de diamètre. Détailler le raisonnement suivi.

6. Les STEP sont généralement implantées dans des zones géographiques à relief comportant un lac naturel en altitude. Citer un inconvénient écologique majeur à ce type de stockage d'énergie pour le parc éolien.

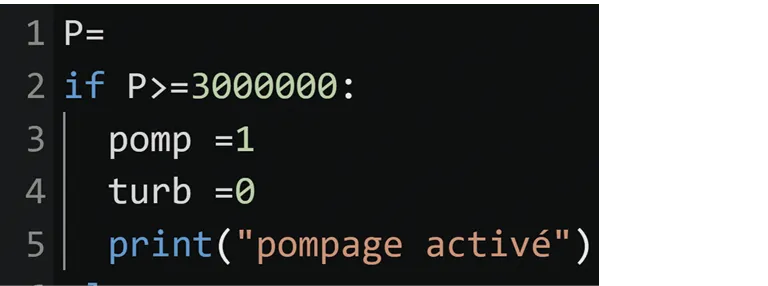

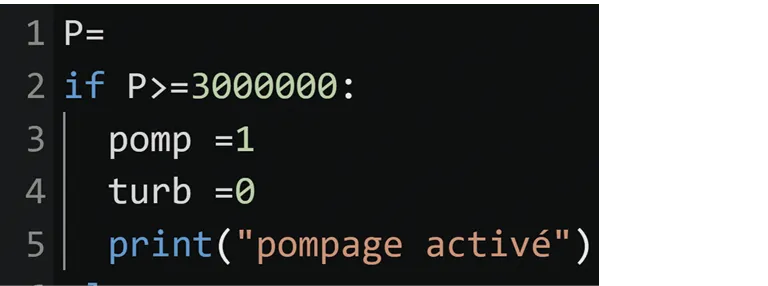

7. Voici un extrait du programme permettant d'automatiser le fonctionnement de la STEP avec l'éolienne précédente :

a. P, pomp et turb désignent respectivement la puissance (en W) délivrée par l'éolienne, la variable désignant le pompage (activé : pomp = 1 ou non : pomp = 0), la variable désignant le turbinage (activé : turb = 1 ou non : turb = 0). Commenter la ligne 1 du programme.

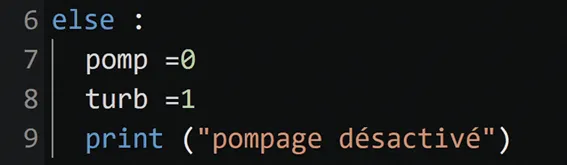

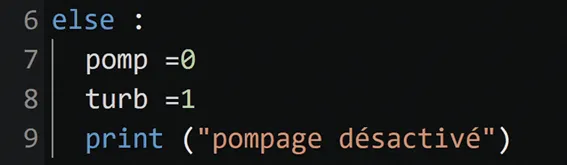

b. Compléter, en recopiant sur la console ci-dessous l'ensemble du programme, la fin de ce dernier pour que la console affiche l'état du turbinage.

2. a. Compléter la chaîne énergétique suivante correspondant à la conversion d'énergie de l'alternateur.

b. Donner le nom du phénomène lié aux pertes d'énergie dans l'élément conducteur de l'alternateur.

3. Rectifier, en justifiant, la phrase en gras dans le doc. 1 pour qu'elle soit correcte du point de vue de la physique.

4. Préciser sous quelle forme est stockée l'énergie dans une STEP.

5. Calculer le nombre de cyclistes nécessaires pour produire la même puissance qu'une éolienne avec un rotor de 100 m de diamètre. Détailler le raisonnement suivi.

6. Les STEP sont généralement implantées dans des zones géographiques à relief comportant un lac naturel en altitude. Citer un inconvénient écologique majeur à ce type de stockage d'énergie pour le parc éolien.

7. Voici un extrait du programme permettant d'automatiser le fonctionnement de la STEP avec l'éolienne précédente :

a. P, pomp et turb désignent respectivement la puissance (en W) délivrée par l'éolienne, la variable désignant le pompage (activé : pomp = 1 ou non : pomp = 0), la variable désignant le turbinage (activé : turb = 1 ou non : turb = 0). Commenter la ligne 1 du programme.

b. Compléter, en recopiant sur la console ci-dessous l'ensemble du programme, la fin de ce dernier pour que la console affiche l'état du turbinage.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1. La bobine reste statique, c'est le stator. Elle est constituée de cuivre, donc d'un matériau conducteur. L'aimant est la partie mobile, le rotor : il tourne grâce à la turbine qui l'entraîne dans ce mouvement de rotation. La variation de champ magnétique entraîne une production d'un courant électrique alternatif.

Remarque : dans les turbo-alternateurs des centrales électriques, les aimants sont remplacés par des électro-aimants (bobines de cuivre parcourues par un courant électrique).

2.

a.

b. Il s'agit de l'effet Joule.

b. Il s'agit de l'effet Joule.

3. Il faudrait dire : avec notre alternateur, 78,5 % de l'énergie mécanique (ou respectivement puissance mécanique) du sportif est convertie en énergie électrique (ou respectivement puissance électrique).

4. Le stockage de l'eau en hauteur constitue un réservoir d'énergie potentielle de pesanteur.

5. La puissance moyenne du cycliste est : P_\text{cycliste} = \dfrac{624{,}1}{4{,}00} = 156 W

La puissance de l'éolienne avec un rotor de diamètre 100 m (celle développée en 2010 d'après le doc. 2) vaut : P_\text{éolienne} = 3\,000 kW = 3{,}000 × 10^6 W

Le nombre de cyclistes N qui pourrait fournir cette puissance est :

N = \dfrac{P_\text{éolienne}}{P_\text{cycliste}} = \dfrac{3,000 \times 10^6}{156} ≈ 19\,200 cyclistes

Il faudrait environ 19\,200 cyclistes pour pouvoir obtenir la même puissance produite que celle de l'éolienne de 2010.

6. Des problèmes de réchauffement de l'eau du lac en altitude modifiant alors l'écosystème peuvent apparaître avec une destruction partielle de certains organismes du milieu naturel sensibles aux variations de température.

7.

a. La ligne 1 explique que, pour que le pompage se mette en route, il faut que la puissance délivrée par l'éolienne soit supérieure à 3 × 10^6 W.

b.

Remarque : dans les turbo-alternateurs des centrales électriques, les aimants sont remplacés par des électro-aimants (bobines de cuivre parcourues par un courant électrique).

2.

a.

3. Il faudrait dire : avec notre alternateur, 78,5 % de l'énergie mécanique (ou respectivement puissance mécanique) du sportif est convertie en énergie électrique (ou respectivement puissance électrique).

4. Le stockage de l'eau en hauteur constitue un réservoir d'énergie potentielle de pesanteur.

5. La puissance moyenne du cycliste est : P_\text{cycliste} = \dfrac{624{,}1}{4{,}00} = 156 W

La puissance de l'éolienne avec un rotor de diamètre 100 m (celle développée en 2010 d'après le doc. 2) vaut : P_\text{éolienne} = 3\,000 kW = 3{,}000 × 10^6 W

Le nombre de cyclistes N qui pourrait fournir cette puissance est :

N = \dfrac{P_\text{éolienne}}{P_\text{cycliste}} = \dfrac{3,000 \times 10^6}{156} ≈ 19\,200 cyclistes

Il faudrait environ 19\,200 cyclistes pour pouvoir obtenir la même puissance produite que celle de l'éolienne de 2010.

6. Des problèmes de réchauffement de l'eau du lac en altitude modifiant alors l'écosystème peuvent apparaître avec une destruction partielle de certains organismes du milieu naturel sensibles aux variations de température.

7.

a. La ligne 1 explique que, pour que le pompage se mette en route, il faut que la puissance délivrée par l'éolienne soit supérieure à 3 × 10^6 W.

b.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille