Histoire 2de

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Histoire, périodisation, représentation du temps

Thème 1 : Le monde méditerranéen : empreinte de l’Antiquité et du Moyen Âge

Ch. 1

La Méditerranée antique : les empreintes grecques et romaines

Ch. 2

La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits à la croisée de trois civilisations

Thème 2 : XVᵉ-XVIᵉ : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle

Ch. 3

L’ouverture atlantique : les conséquences des « grandes découvertes »

Ch. 4

Renaissance, humanisme et réformes : les mutations de l’Europe

Thème 3 : L’État à l’époque moderne : France et Angleterre

Ch. 5

L’affirmation de l’État dans le royaume de France

Ch. 6

Le modèle britannique et son influence

Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles

Ch. 7

Les Lumières et le développement des sciences

Ch. 8

Tensions, mutations et crispations de la société d'ordres

EMC

Axe 1

Des libertés pour la liberté

Axe 2

Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat

Axe 3

Droits, libertés et responsabilité

Livret AP

Biographies

Thème introductif

Cours

Découper le temps en France

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Comment s'est développée notre façon actuelle de découper le temps en France ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Un héritage historique multiple

L'héritage romain. Le calendrier romain républicain compte le temps en années solaires, constituées de 355 jours, divisées en douze mois chacune. Ce système oblige à ajouter régulièrement un treizième mois pour que l'année ne se décale pas par rapport aux saisons. En 46 av. J.‑C., Jules César crée un calendrier de douze mois appelé le . Les mois durent de 29 à 31 jours, et un jour est ajouté en février lors des années bissextiles. Nous héritons du calendrier julien le découpage en années et en mois, ainsi que les noms des mois et des jours. Par exemple juillet pour Jules César et août pour son successeur Auguste, jeudi pour Jupiter, le roi des dieux, ou encore vendredi pour Vénus, la déesse de l'amour.

L'héritage chrétien. Le christianisme se développe progressivement dans l'Empire romain et récupère donc les cadres romains de mesure du temps. Puis, dans les premiers siècles du Moyen Âge, les clercs travaillent à christianiser le temps. Au VIe siècle, le moine Denys le Petit calcule la date de la naissance du Christ, qu'il situe 753 ans après la fondation supposée de Rome. Cela lui permet de considérer qu'il vit un peu plus de cinq siècles après le Christ. Aux IXe et Xe siècles, cette est progressivement acceptée par les historiens et les chroniqueurs, qui prennent alors l'habitude de dater les événements et les règnes des souverains par rapport à la naissance du Christ. Les fêtes chrétiennes, souvent calquées sur des fêtes païennes, rythment l'année : notamment Noël, qui célèbre l'incarnation du Christ le 25 décembre, et Pâques, qui célèbre sa résurrection, une fête mobile ayant lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. La dernière modification majeure a lieu , lorsque le Calendrier grégorien entre en vigueur pour corriger la répartition des années bissextiles. Les héritages de cette période de christianisation du calendrier restent nombreux aujourd'hui.

L'héritage contemporain. Des héritages plus récents sont venus s'ajouter à notre calendrier. On célèbre par des jours fériés les épisodes fondateurs de notre régime actuel, tels que la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la Révolution française, ainsi que la fête du Travail tous les 1er mai, qui commémore et poursuit la lutte des travailleurs et travailleuses pour la défense de leurs droits. S'y ajoutent les commémorations de victoires militaires : l'armistice du 11 novembre 1918, qui met fin à la Première Guerre mondiale, et la capitulation allemande du 8 mai 1945, qui met fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces commémorations, surtout pour la Première Guerre mondiale, tendent désormais à prendre la forme moins d'une célébration de l'armée que d'un moment de mémoire partagée, en considérant que ces guerres font partie d'un héritage européen porté en commun.

Notre calendrier continue donc à évoluer en s'adaptant aux transformations politiques, sociales et culturelles.

L'héritage chrétien. Le christianisme se développe progressivement dans l'Empire romain et récupère donc les cadres romains de mesure du temps. Puis, dans les premiers siècles du Moyen Âge, les clercs travaillent à christianiser le temps. Au VIe siècle, le moine Denys le Petit calcule la date de la naissance du Christ, qu'il situe 753 ans après la fondation supposée de Rome. Cela lui permet de considérer qu'il vit un peu plus de cinq siècles après le Christ. Aux IXe et Xe siècles, cette est progressivement acceptée par les historiens et les chroniqueurs, qui prennent alors l'habitude de dater les événements et les règnes des souverains par rapport à la naissance du Christ. Les fêtes chrétiennes, souvent calquées sur des fêtes païennes, rythment l'année : notamment Noël, qui célèbre l'incarnation du Christ le 25 décembre, et Pâques, qui célèbre sa résurrection, une fête mobile ayant lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. La dernière modification majeure a lieu , lorsque le Calendrier grégorien entre en vigueur pour corriger la répartition des années bissextiles. Les héritages de cette période de christianisation du calendrier restent nombreux aujourd'hui.

L'héritage contemporain. Des héritages plus récents sont venus s'ajouter à notre calendrier. On célèbre par des jours fériés les épisodes fondateurs de notre régime actuel, tels que la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la Révolution française, ainsi que la fête du Travail tous les 1er mai, qui commémore et poursuit la lutte des travailleurs et travailleuses pour la défense de leurs droits. S'y ajoutent les commémorations de victoires militaires : l'armistice du 11 novembre 1918, qui met fin à la Première Guerre mondiale, et la capitulation allemande du 8 mai 1945, qui met fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces commémorations, surtout pour la Première Guerre mondiale, tendent désormais à prendre la forme moins d'une célébration de l'armée que d'un moment de mémoire partagée, en considérant que ces guerres font partie d'un héritage européen porté en commun.

Notre calendrier continue donc à évoluer en s'adaptant aux transformations politiques, sociales et culturelles.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- 46 av. J.-C. : mise en place du calendrier julien

- 476 : fin de l'Empire romain

- VIe-Xe siècle : progressive adoption de l'ère chrétienne

- 1582 : mise en place du calendrier grégorien

- 1789 : Révolution française

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Des tranches d'histoire entre coupure et continuité

Les échelles du temps. Les historiens utilisent une série de mesures pour se repérer dans le temps. Un millénaire est une période de mille ans : le premier millénaire après Jésus‑Christ va donc jusqu'à l'an mil, le deuxième millénaire jusqu'à l'an 2000. Les siècles désignent une durée de cent ans, nommée en se situant dans le siècle en cours. Par exemple, la fin de l'Empire romain en 476 se situe à la fin du Ve siècle, la prise de Constantinople en 1453 se situe à la moitié du XVe siècle, etc. Pour entrer dans une chronologie plus fine, on utilise les décennies. Par exemple, les années 1870 désignent les années de 1870 à 1879. Quand on parle des « années 30 » ou des « années 80 » sans préciser le siècle, on fait généralement référence au XXe siècle.

Cependant, des repères plus subjectifs existent aussi. On peut désigner le règne d'un roi comme une période cohérente : par exemple, on peut dire que la Renaissance se développe « sous le règne de François Ier » (1515-1547). On peut également employer des chrononymes qui renvoient à de grands événements : « l'entre‑deux‑guerres » désigne la période située entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale (1918‑1939), les années 1900‑1914 sont appelées « la Belle Époque ». Connaître ces expressions permet de se repérer dans l'histoire.

Le rôle des grandes coupures. En France, l'histoire est traditionnellement divisée en quatre grandes périodes, séparées entre elles par des événements jugés suffisamment importants pour entraîner des transformations profondes. L'Antiquité commence avec la naissance de l'écriture au IVe millénaire av. J.‑C. et s'achève avec . Le Moyen Âge dure jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, qui marque le passage dans l'époque moderne. Enfin, l'époque contemporaine commence avec la et se prolonge jusqu'à nous. Le choix de ces coupures est proprement français. Chaque pays adapte son calendrier et ses coupures historiques en fonction de son histoire ().

Le poids des continuités. Ces divisions sont utilisées pour des raisons de commodité, mais de profondes continuités existent d'une période à l'autre. La fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge sont marqués par la disparition de l'Empire romain au profit des royaumes barbares. Mais ces deux périodes restent unies par un maintien de la langue latine, de la culture romaine et de la religion chrétienne ().

De même, le début de l'époque moderne est marqué par la Renaissance, mais pour la majorité paysanne de la population, peu de choses changent : ils vivent dans ce que l'historien français Jacques Le Goff a appelé « un long Moyen Âge », qui s'étend jusqu'au XVIIIe siècle.

Enfin la Révolution française abolit la monarchie absolue et cherche à créer un régime nouveau, appuyé sur les idéaux de liberté et d'égalité. Cependant au XIXe siècle se succèdent en France une restauration de la monarchie, deux empires et deux autres républiques (). La République ne s'installe donc en France de manière pérenne qu'en 1870.

Les découpages chronologiques sont des outils utiles, mais l'histoire doit s'étudier sur la longue durée.

Cependant, des repères plus subjectifs existent aussi. On peut désigner le règne d'un roi comme une période cohérente : par exemple, on peut dire que la Renaissance se développe « sous le règne de François Ier » (1515-1547). On peut également employer des chrononymes qui renvoient à de grands événements : « l'entre‑deux‑guerres » désigne la période située entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale (1918‑1939), les années 1900‑1914 sont appelées « la Belle Époque ». Connaître ces expressions permet de se repérer dans l'histoire.

Le rôle des grandes coupures. En France, l'histoire est traditionnellement divisée en quatre grandes périodes, séparées entre elles par des événements jugés suffisamment importants pour entraîner des transformations profondes. L'Antiquité commence avec la naissance de l'écriture au IVe millénaire av. J.‑C. et s'achève avec . Le Moyen Âge dure jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, qui marque le passage dans l'époque moderne. Enfin, l'époque contemporaine commence avec la et se prolonge jusqu'à nous. Le choix de ces coupures est proprement français. Chaque pays adapte son calendrier et ses coupures historiques en fonction de son histoire ().

Le poids des continuités. Ces divisions sont utilisées pour des raisons de commodité, mais de profondes continuités existent d'une période à l'autre. La fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge sont marqués par la disparition de l'Empire romain au profit des royaumes barbares. Mais ces deux périodes restent unies par un maintien de la langue latine, de la culture romaine et de la religion chrétienne ().

De même, le début de l'époque moderne est marqué par la Renaissance, mais pour la majorité paysanne de la population, peu de choses changent : ils vivent dans ce que l'historien français Jacques Le Goff a appelé « un long Moyen Âge », qui s'étend jusqu'au XVIIIe siècle.

Enfin la Révolution française abolit la monarchie absolue et cherche à créer un régime nouveau, appuyé sur les idéaux de liberté et d'égalité. Cependant au XIXe siècle se succèdent en France une restauration de la monarchie, deux empires et deux autres républiques (). La République ne s'installe donc en France de manière pérenne qu'en 1870.

Les découpages chronologiques sont des outils utiles, mais l'histoire doit s'étudier sur la longue durée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Années bissextiles : année comportant 366 jours au lieu de 365. Une fois tous les quatre ans, un jour supplémentaire est introduit dans le calendrier pour aligner celui‑ci sur l'année solaire.

- Calendrier grégorien : calendrier imposé en 1582 par le pape Grégoire XIII pour éviter le décalage de l'année par rapport aux saisons.

- Chrononyme : nom propre donné à une période de temps.

- Équinoxe : moment où le soleil est exactement au zénith de l'équateur terrestre. Il y a un équinoxe de printemps (entre le 19 et le 21 mars) et un équinoxe d'automne (entre le 22 et le 23 septembre). Marquant respectivement l'allongement et le raccourcissement des jours, les équinoxes ont souvent servi à scander les calendriers.

- Renaissance : mouvement artistique et intellectuel qui copie les modèles antiques et recherche de nouvelles règles scientifiques. La Renaissance naît en Italie puis se diffuse en Europe au XVIe siècle.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les documents du cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

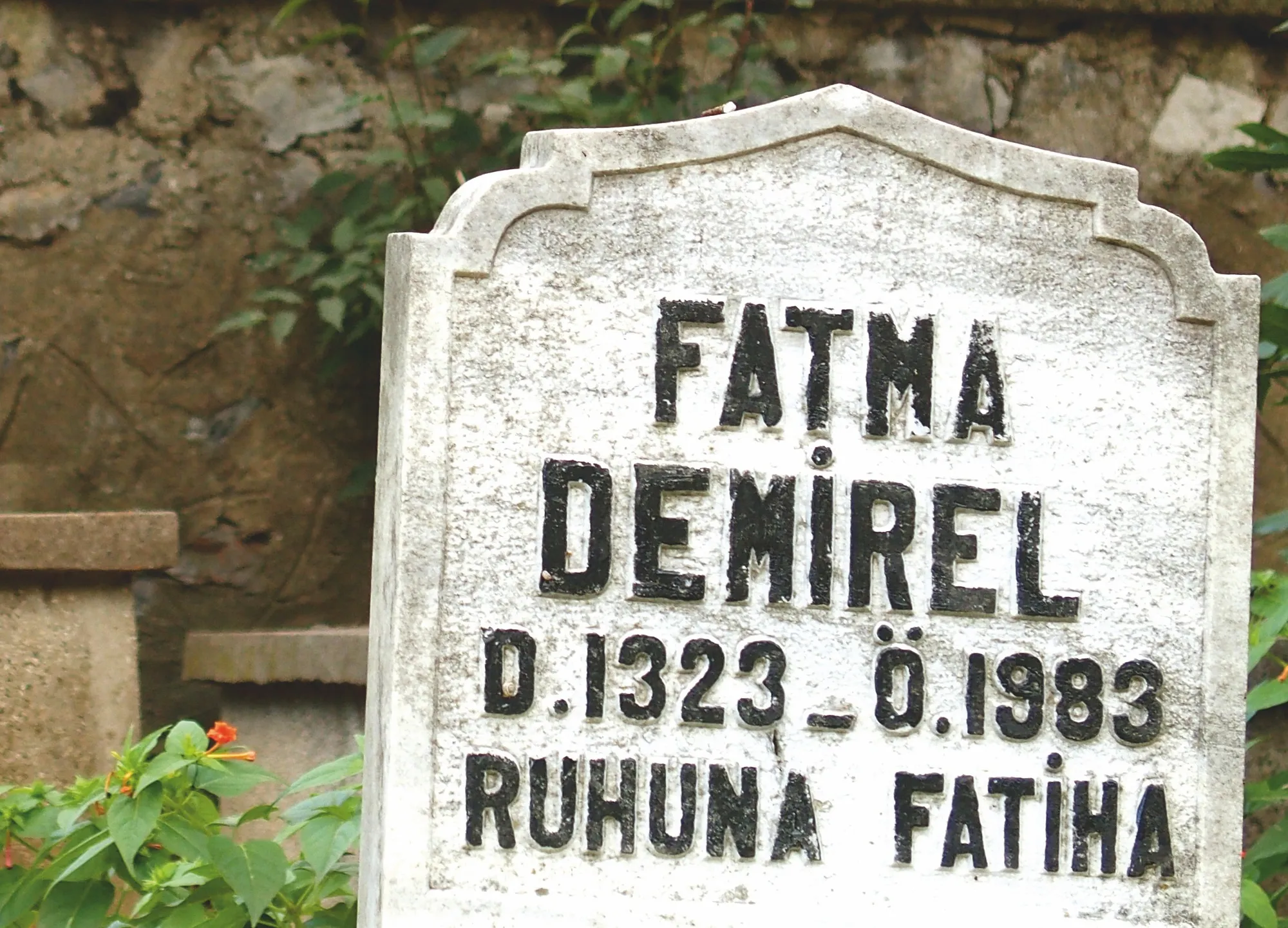

Doc. 1Le changement de calendrier de 1925 en Turquie. Cimetière de Karacaahmet, Istanbul

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

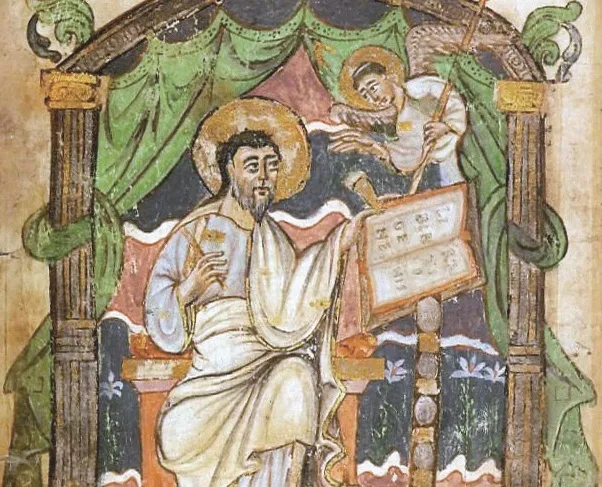

Doc. 2Saint Mathieu vêtu à la romaine (IXe siècle)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

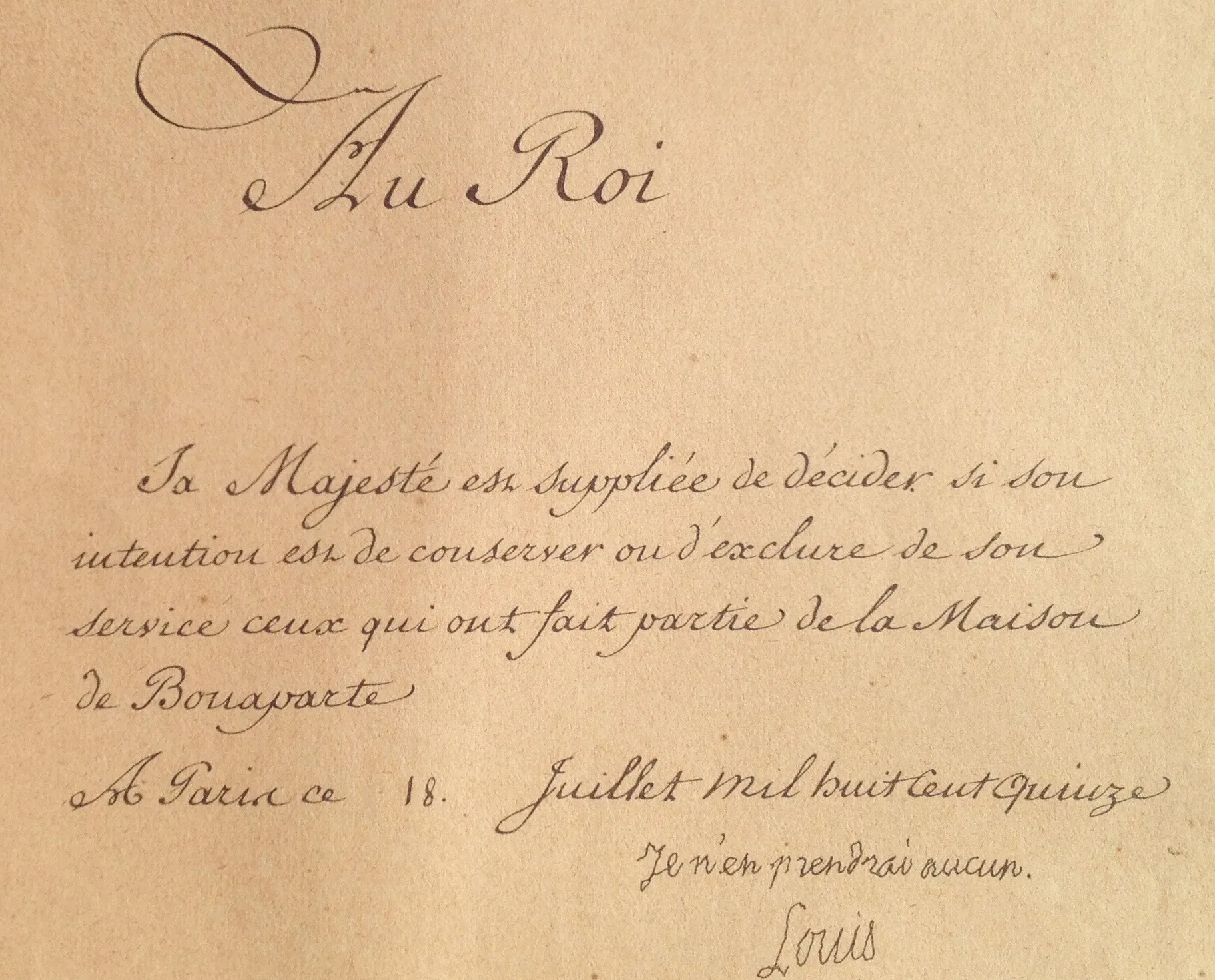

Doc. 3Louis XVIII refuse d'employer ceux qui ont servi Napoléon (1815)

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille