Français 1re Bac Pro

Nouveau programme limitatif disponible !

Consultez notre cahier de 50 pages sur "Rythmes et cadences de la vie moderne : quel temps pour soi ?"

Mes Pages

Objet d’étude 1 - Créer, fabriquer, l’invention et l’imaginaire

S. 1

Secrets de poésie

S. 2

Des maux pour des mots

S. 3

Maudit poète !

Objet d’étude 2 - Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques

S. 4

Le personnage au féminin

S. 5

La vengeance aux deux visages

S. 6

De l’ombre à la lumière

Annexes

Méthode

Outil

Révisions

Séquence 4

Lecture (5/6)

S'ennuyer

Groupement de textes - Regards sur des personnages féminins de la littérature du XIXe siècle

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

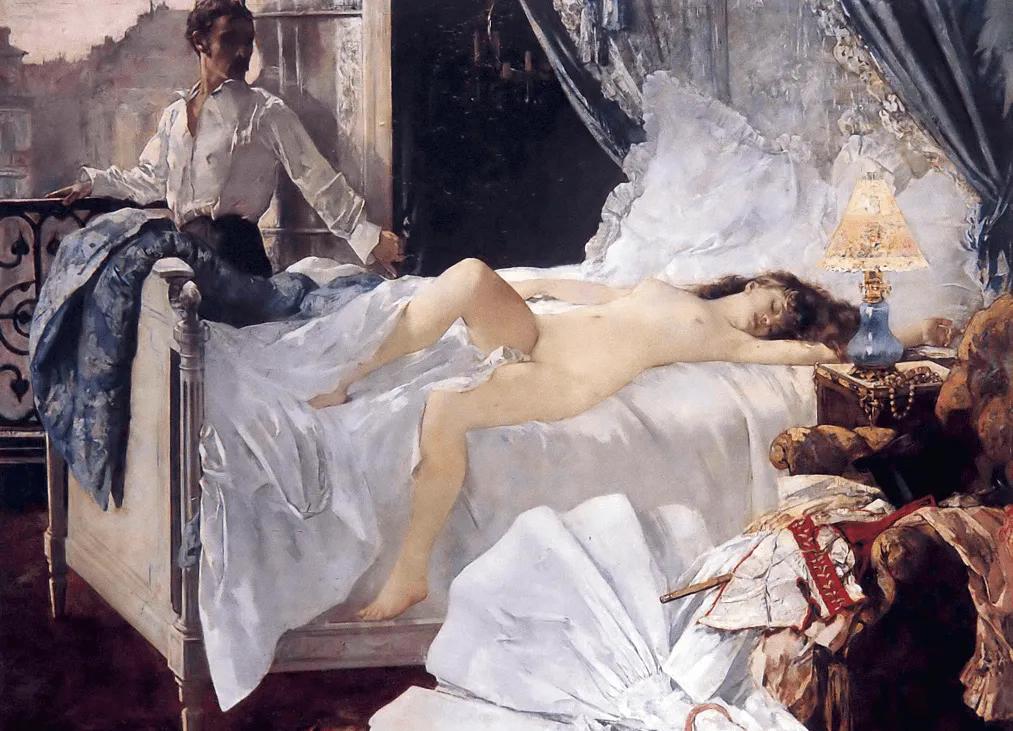

Quels personnages féminins habitent la littérature et les arts du XIXe siècle ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Objectif :

se construire par la rencontre de personnages féminins aux destins riches

et variés.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte

Nana s'est installée dans un hôtel particulier avec le comte Muffat.

Mais, loin de la vie parisienne, elle s'y ennuie profondément.

1. Chien de Nana.

2. Amie et confidente de Nana.

3. Jeu de cartes.

4. Foule.

Cependant, dans son luxe, au milieu de cette cour, Nana

s'ennuyait à crever. Elle avait des hommes pour toutes

les minutes de la nuit, et de l'argent jusque dans les

tiroirs de sa toilette, mêlé aux peignes et aux brosses ;

mais ça ne la contentait plus, elle sentait comme un vide

quelque part, un trou qui la faisait bâiller. Sa vie se traînait inoccupée, ramenant les mêmes heures, monotones.

Le lendemain n'existait pas, elle vivait en oiseau, sûre de

manger, prête à coucher sur la première branche venue. Cette certitude qu'on

la nourrirait, la laissait allongée la journée entière, sans un effort, endormie

au fond de cette oisiveté et de cette soumission de couvent, comme enfermée

dans son métier de fille. Ne sortant qu'en voiture, elle perdait l'usage de ses

jambes. Elle retournait à des goûts de gamine, baisait Bijou1

du matin au soir,

tuait le temps à des plaisirs bêtes, dans son unique attente de l'homme, qu'elle

subissait d'un air de lassitude complaisante ; et, au milieu de cet abandon

d'elle‑même, elle ne gardait que le souci de sa beauté, un soin continuel de se

visiter, de se laver, de se parfumer partout, avec l'orgueil de pouvoir se mettre

nue, à chaque instant et devant n'importe qui, sans avoir à rougir.

Le matin, Nana se levait à dix heures. Bijou, le griffon écossais, la réveillait en lui léchant la figure ; et c'était alors un joujou de cinq minutes, des courses du chien à travers ses bras et ses cuisses, qui blessaient le comte Muffat. Bijou fut le premier petit homme dont il eût de la jalousie. Ce n'était pas convenable qu'une bête mît de la sorte le nez sous les couvertures. Puis, Nana passait dans son cabinet de toilette, où elle prenait un bain. Vers onze heures, Francis venait lui relever les cheveux, en attendant la coiffure compliquée de l'après‑midi. Au déjeuner, comme elle détestait de manger seule, elle avait presque toujours madame Maloir2 , qui arrivait le matin de l'inconnu avec ses chapeaux extravagants, et retournait le soir dans ce mystère de sa vie dont personne d'ailleurs ne s'inquiétait. Mais le moment le plus dur, c'étaient les deux ou trois heures entre le déjeuner et la toilette. D'ordinaire, elle proposait un bésigue3 à sa vieille amie ; parfois, elle lisait Le Figaro, où les échos des théâtres et les nouvelles du monde l'intéressaient ; même il lui arrivait d'ouvrir un livre, car elle se piquait de littérature. Sa toilette la tenait jusqu'à près de cinq heures. Alors, seulement, elle s'éveillait de sa longue somnolence, sortant en voiture ou recevant chez elle toute une cohue4 d'hommes, dînant souvent en ville, se couchant très tard, pour se relever le lendemain avec la même fatigue et recommencer des journées toujours semblables.

Le matin, Nana se levait à dix heures. Bijou, le griffon écossais, la réveillait en lui léchant la figure ; et c'était alors un joujou de cinq minutes, des courses du chien à travers ses bras et ses cuisses, qui blessaient le comte Muffat. Bijou fut le premier petit homme dont il eût de la jalousie. Ce n'était pas convenable qu'une bête mît de la sorte le nez sous les couvertures. Puis, Nana passait dans son cabinet de toilette, où elle prenait un bain. Vers onze heures, Francis venait lui relever les cheveux, en attendant la coiffure compliquée de l'après‑midi. Au déjeuner, comme elle détestait de manger seule, elle avait presque toujours madame Maloir2 , qui arrivait le matin de l'inconnu avec ses chapeaux extravagants, et retournait le soir dans ce mystère de sa vie dont personne d'ailleurs ne s'inquiétait. Mais le moment le plus dur, c'étaient les deux ou trois heures entre le déjeuner et la toilette. D'ordinaire, elle proposait un bésigue3 à sa vieille amie ; parfois, elle lisait Le Figaro, où les échos des théâtres et les nouvelles du monde l'intéressaient ; même il lui arrivait d'ouvrir un livre, car elle se piquait de littérature. Sa toilette la tenait jusqu'à près de cinq heures. Alors, seulement, elle s'éveillait de sa longue somnolence, sortant en voiture ou recevant chez elle toute une cohue4 d'hommes, dînant souvent en ville, se couchant très tard, pour se relever le lendemain avec la même fatigue et recommencer des journées toujours semblables.

1. Chien de Nana.

2. Amie et confidente de Nana.

3. Jeu de cartes.

4. Foule.

Émile Zola, Nana, chapitre 10, 1880.

Crédits : Christian Gazeau / Lelivrescolaire.fr

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Henri Gervex, Rolla, 1878, musée des Beaux‑Arts de Bordeaux.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille