Français 1re

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Repères - Histoire

Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

L’épopée antique et la chanson de geste

La fin’amor et les romans de chevalerie

Récits comiques médiévaux et humanistes

Fictions baroques

Le classicisme

Les romans épistolaires

Le romantisme

Le réalisme

Le naturalisme

Les récits de guerre

L’exploration de la conscience

Interroger l’existence humaine

Le Nouveau Roman

Les récits de vie

Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle

L’humanisme à la Renaissance

Le baroque

Le libertinage

Les moralistes de l’époque classique

Les philosophes des Lumières

Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle

Le théâtre baroque

La tragédie classique

La comédie classique

Le théâtre au siècle des Lumières

Le drame romantique et le théâtre de boulevard

Les réécritures des mythes antiques

Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde

Le théâtre engagé

Les nouvelles formes de théâtre

Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle

La poésie romantique

Le Parnasse

Les poètes maudits

Le symbolisme

Le surréalisme et l’OuLiPo

La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité

La poésie contemporaine

Pour aller plus loin

Langue

Outils d’analyse

Méthode

Annexes

Révisions

Fiche de révision 1

Le roman et le récit : du Moyen Âge au XXIe siècle

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Plan de cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

IÉnonciation et focalisation dans le récit

L'étude d'un roman ou d'un récit nécessite de distinguer :

La situation d'énonciation correspond à la situation dans laquelle est produit le texte. Elle répond à quatre questions :

➜ qui parle ? (le locuteur ou la locutrice)

➜ à qui ? (le ou la destinataire)

➜ où ? (lieu) quand ? (temps) (= cadre spatio temporel)

La focalisation (ou le point de vue) est la position du narrateur ou de la narratrice par rapport à ce qui est raconté. Le narrateur ou la narratrice sait :

On étudie ici la façon dont le narrateur ou la narratrice intègre dans son récit les paroles prononcées par un ou des personnages.

- ce qui est raconté (l'histoire) ;

- et la façon dont l'histoire est racontée (la narration).

1La situation d'énonciation

La situation d'énonciation correspond à la situation dans laquelle est produit le texte. Elle répond à quatre questions :

➜ qui parle ? (le locuteur ou la locutrice)

➜ à qui ? (le ou la destinataire)

➜ où ? (lieu) quand ? (temps) (= cadre spatio temporel)

| Énoncé coupé de la situation d'énonciation | Énoncé ancré dans la situation d'énonciation | |

|---|---|---|

| Genres | Le plus fréquent dans les romans | Tous les dialogues, certains récits |

| Qui parle ? | Le narrateur ou la narratrice s'efface (3e personne) | Le locuteur ou la locutrice parle en son nom (1re personne) Des modalisateurs sont utilisés |

| À qui ? | Les lecteurs ou les lectrices, en général | Le ou la destinataire est identifiable |

| Quand et où ? | Cadre spatio-temporel = inconnu → Les indications spatio-temporels ne font pas référence à la situation d'énonciation : en 2020, à Istanbul, etc. | Cadre spatio-temporel = précis et connu → Les déictiques y font référence : ici, là, demain, etc. |

| Temps utilisés | Passé simple, imparfait, plus‑que‑parfait | Présent, passé composé, futur |

2Types de focalisation

La focalisation (ou le point de vue) est la position du narrateur ou de la narratrice par rapport à ce qui est raconté. Le narrateur ou la narratrice sait :

-

uniquement ce qui se déroule sous ses yeux → FOCALISATION EXTERNE

Exemple : Un homme sortit dans la rue. -

ce qui se déroule, le passé et les pensées d'un seul personnage → FOCALISATION INTERNE

Exemple : M. X sortit de chez lui fort contrarié par la décision de sa fille. -

ce qui se déroule, le passé, le futur et les pensées de plusieurs personnages → FOCALISATION OMNISCIENTE.

Exemple : M. X sortit de chez lui fort contrarié par la décision de sa fille. Celle-ci au contraire, restée plus longtemps au lit que de coutume, se réjouissait de sa résolution.

Remarque

« Omnisciente » est un mot d'origine latine qui signifie « savoir » (sciente) « tout » (omni).

Remarque

➜ Récit à la 1re personne (le narrateur ou la narratrice = un personnage) → focalisation uniquement interne.

➜ Récit à la 3e personne → les focalisations peuvent changer au cours du récit.

➜ Récit à la 3e personne → les focalisations peuvent changer au cours du récit.

3Paroles rapportées

On étudie ici la façon dont le narrateur ou la narratrice intègre dans son récit les paroles prononcées par un ou des personnages.

| Discours direct | Discours indirect | Discours indirect libre | |

|---|---|---|---|

| Définition | Le narrateur ou la narratrice rapporte directement les paroles d'un personnage, comme une réplique au théâtre. | Le narrateur ou la narratrice intègre les paroles d'un personnage à sa narration. | Les paroles sont reformulées par le narrateur mais intégrées au récit. Mélange entre le discours direct et le discours indirect |

| Exemple | Il se demanda : « Viendra-t-elle au restaurant ? » | Il se demanda si elle viendrait au restaurant comme promis. | Il attendit avec impatience l'heure du diner. Viendrait-elle au restaurant comme promis ? |

| Caractéristiques | tiret ou guillemets isolant les paroles des passages narratifs

paroles parfois introduites par des verbes de parole marques de l'oralité (familiarité, ponctuation expressive, etc) → énoncé ancré | pas de tiret, pas de guillemets

paroles rapportées dans une subordonnée complétant un verbe de parole suppression des marques de l'oralité → énoncé coupé Remarque : à la 3e personne et dans un récit au passé, il faut changer les pronoms et respecter la concordance des temps. | pas de tiret, pas de guillemets

pas de verbe de parole introducteur maintien des marques d'oralité du discours direct pronoms et temps du discours indirect → énoncé coupé |

| Effet recherché | vivacité

effet de réel mettre en valeur la manière de parler du locuteur ou de la locutrice, son milieu social | continuité du récit

rapidité, accélérer le rythme | proximité du lectorat avec un personnage |

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

IIAnalyser la structure d'un récit

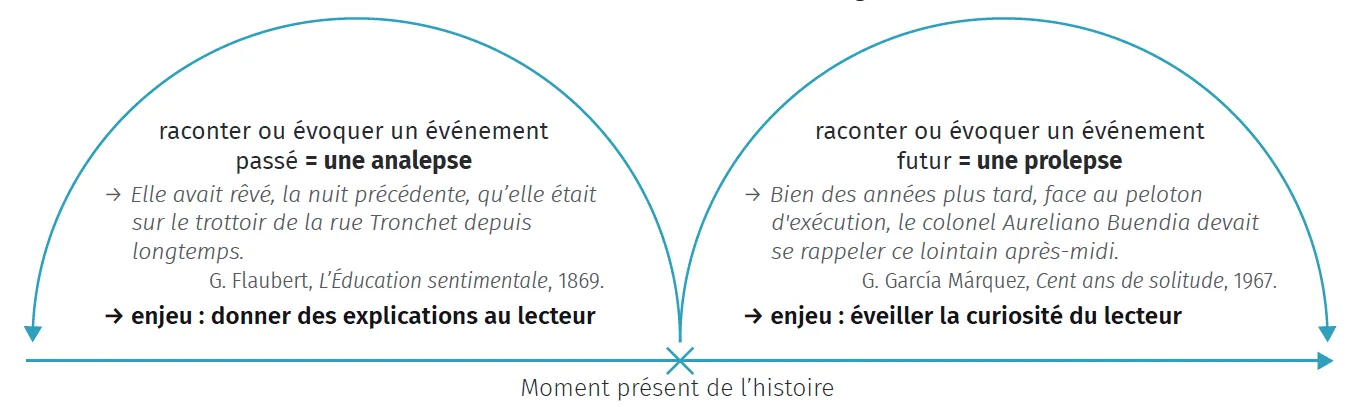

1Chronologie et rythme du récit

-

Chronologie :

Toute histoire est chronologique : chaque événement succède à un autre dans une chaine temporelle linéaire.

Mais la narration d'une histoire est rarement strictement chronologique : l'ordre des événements peut varier. -

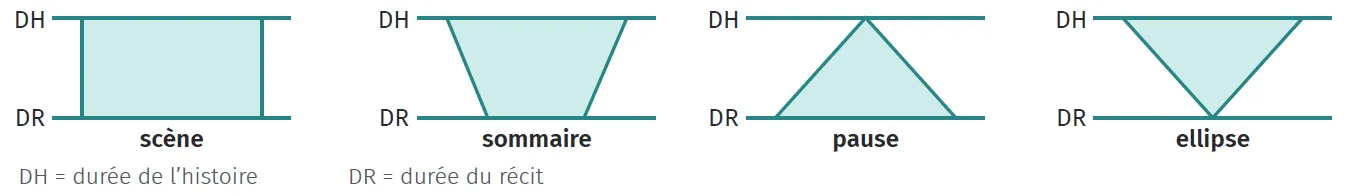

Rythme :

Le rythme de l'histoire ne correspond pas toujours au rythme de la narration.

une scène : un passage de l'histoire est raconté en temps réel.

un sommaire : un passage de l'histoire est résumé.

une pause : le narrateur s'arrête de raconter des événements pour expliquer, décrire...

une ellipse : un événement de l'histoire est passé sous silence.

2Incipit et excipit

- Incipit : le début du récit

Remarque

Ce mot est en référence à l'expression que l'on trouve au début des manuscrits latins du Moyen Âge, incipit liber, c'est‑à‑dire « ici commence le livre ».

Enjeux possibles :

lancer l'intérêt du lectorat, le séduire

l'informer sur les personnages, le cadre spatio-temporel

établir une relation particulière entre le narrateur ou la narratrice et le lectorat (un pacte de lecture)

Enjeux possibles :

lancer l'intérêt du lectorat, le séduire

l'informer sur les personnages, le cadre spatio-temporel

établir une relation particulière entre le narrateur ou la narratrice et le lectorat (un pacte de lecture)

Remarque

On appelle « incipit in medias res » le début d'un récit qui semble prendre « en cours de route » l'intrigue et les personnages.

-

Excipit : la fin du récit

Enjeux très variés :

achever nettement le récit, clore le sort des personnages

ouvrir au contraire vers une suite possible

formuler une conclusion morale, philosophique, politique...

3La description et le portrait

- Définition : pause qui présente un lieu, un objet, une époque, un personnage (on parle alors de portrait)

Pour revoir le - Outils :

Des connecteurs spatiaux

Des connecteurs temporels

Des termes d'addition→ au centre, à droite

→ d'abord, ensuite

→ et, aussiPour organiser la description. Des verbes de perception → apercevoir, sentir, entendre Pour convoquer les sens du lecteur. Des expansions du nom (adjectif, subordonnée relative, complément du nom) → une commode de noyer dont un tiroir manquait.

Émile Zola, L'Assommoir, 1876.Pour apporter des précisions. Des comparaisons et des métaphores → La plaine paraissait, à son milieu, poudrée de farine d'amidon.

Joris-Karl Huysmans, À rebours, 1884.Pour aider à mieux imaginer ;

Pour lier l'inconnu à ce que le lectorat connait ;

Pour rendre le texte plus poétique. - Fonctions (qui peuvent se combiner) :

narrative : apporte des informations, retarde un événement

romanesque : permet au lectorat de mieux se représenter ce qui est décrit, renforce l'illusion romanesque

argumentative : permet l'expression d'un jugement du narrateur ou de la narratrice

symbolique : permet de représenter quelque chose d'abstrait (par exemple un ciel couvert de nuages pour annoncer la destinée malheureuse d'un personnage)

stylistique : montre la virtuosité du style du narrateur ou de la narratrice

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

III Les formes narratives

1La nouvelle

- Un récit court, centré sur un seul événement.

- Des personnages peu nombreux.

- Une nouvelle à chute = avec une fin surprenante

Exemples : Maupassant : Le Horla, La Parure , Boule de Suif.

2Le conte

- Suit un schéma narratif traditionnel.

- Monde imaginaire.

- Monde merveilleux dans lequel la magie existe et n'est pas surprenante.

- Épreuves à surmonter.

- Personnages-types.

- But = critiquer (la société, le pouvoir).

- Développer une réflexion sur l'être humain à travers l'imaginaire.

- Une moralité, une leçon.

- Récit en prose.

- Fiction.

- Correspondance réelle ou fictive.

- Multiplication des locuteurs et des locutrices, donc des points de vue.

- Double énonciation (chaque lettre s'adresse à un personnage mais aussi au lectorat).

- Auteur/autrice = narrateur/narratrice = personnage principal.

- Pacte autobiographique (engagement de sincérité).

- Récit rétrospectif.

- La vie de l'auteur ou de l'autrice est racontée en lien avec les événements historiques de son temps = autobiographie + témoignage historique.

- Les mémorialistes montrent leur rôle dans l'Histoire.

- Raconter l'Autre.

- Enjeux du style, du point de vue.

- Souvent, raconter l'Autre permet de se raconter.

- Genre hybride : récit, journal, lettres, poèmes, etc.

- Un témoignage, une source.

- Un regard personnel sur l'Autre, ce qui est étranger.

Conte merveilleux

Exemples : Les Mille et Une Nuits, les contes de Charles Perrault, des frères Grimm ou de Andersen.

Conte philosophique

Exemples : Candide, Zadig, Micromégas de Voltaire.

3Le roman

Remarque

Il existe beaucoup de sous-genre du roman (roman policier, roman d'aventure, roman réaliste, roman naturaliste…).

4Le roman épistolaire

Exemples : Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, Les Lettres Persanes de Montesquieu.

5L'autobiographie

Exemples : Les Confessions de Rousseau, Histoire de ma vie de Sand.

6Les Mémoires

Exemples : Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, Mémoires de guerre de De Gaulle.

7La biographie

Exemples : La Place d'Ernaux, L'Adversaire de Carrère.

8Le récit de voyage

Exemples : Voyage autour du Monde, Supplément au Voyage de Bougainville, L'Usage du monde de Bouvier.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

IV Les mouvements littéraires associés au récit

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille