Histoire-Géographie-EMC Terminale

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

HISTOIRE

Ch. 1

L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux

Ch. 2

Les régimes totalitaires

Ch. 3

La Seconde Guerre mondiale

Ch. 4

La fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d’un nouvel ordre mondial

Ch. 5

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde

Ch. 6

La France : une nouvelle place dans le monde

Ch. 7

La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux

Ch. 8

La France de 1974 à 1988, un tournant social, politique et culturel

Ch. 9

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux

Ch. 10

La construction européenne entre élargissement, approfondissement et remises en question

Ch. 11

La République française

GÉOGRAPHIE

Thème 1

Mers et océans : au cœur de la mondialisation

Ch. 1

Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation

Ch. 2

Mers et océans : entre appropriation, protection et liberté de circulation

Ch. 3

La France, une puissance maritime ?

Thème 2

Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation

Ch. 4

Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation

Ch. 5

Coopérations, tensions et régulations aux échelles mondiale, régionale et locale

Ch. 6

La France : un rayonnement international différencié et une inégale attractivité dans la mondialisation

Thème 3

L’Union européenne dans la mondialisation : des dynamiques complexes

Ch. 7

Des politiques européennes entre compétitivité et cohésion des territoires

Ch. 8

L’Union européenne, un espace plus ou moins ouvert sur le monde

Ch. 9

La France : les dynamiques différenciées des territoires transfrontaliers

Ch. 10

La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation

Bac

Exercices Bac

EMC

Axe 1

Fondements et expériences de la démocratie

Axe 2

Repenser et faire vivre la démocratie

Chapitre 10

Cours 1

Une Union européenne transformée

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Comment lʼUnion européenne a‑t‑elle évolué depuis 1989 ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

AMaastricht, traité fondateur de l'Union européenne

1De la CEE à l'UE (1993)

Une relance européenne. Depuis les années 1990, la construction européenne est relancée sous l'impulsion de chefs d'État, comme François Mitterrand et Helmut Kohl, et de hauts fonctionnaires comme . Cette relance suit deux grandes directions. D'une part, l'Europe unie s'élargit à de nouveaux États membres. D'autre part, les compétences communautaires concédées par les États aux institutions européennes sont étendues, notamment par l'Acte unique européen de 1986, qui prévoit la création dʼun marché unique.

Une union politique. En novembre 1993, les communautés européennes (CEE, Euratom, etc.) fusionnent en une « Union européenne », par l'entrée en vigueur du traité de Maastricht (signé en 1992). C'est lʼintégration régionale la plus approfondie du monde.

2Les piliers du traité de Maastricht

Une Europe qui coopère davantage. Les politiques communautaires (le marché commun, l'environnement, l'éducation, la culture, la santé, le tourisme, la pêche) sont développées. Une politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et un corps d'armée restreint (Eurocorps) sont mis sur pied. Enfin, les États s'engagent dans une nouvelle coopération judiciaire dans les affaires intérieures de l'UE (police, justice, asile, immigration).

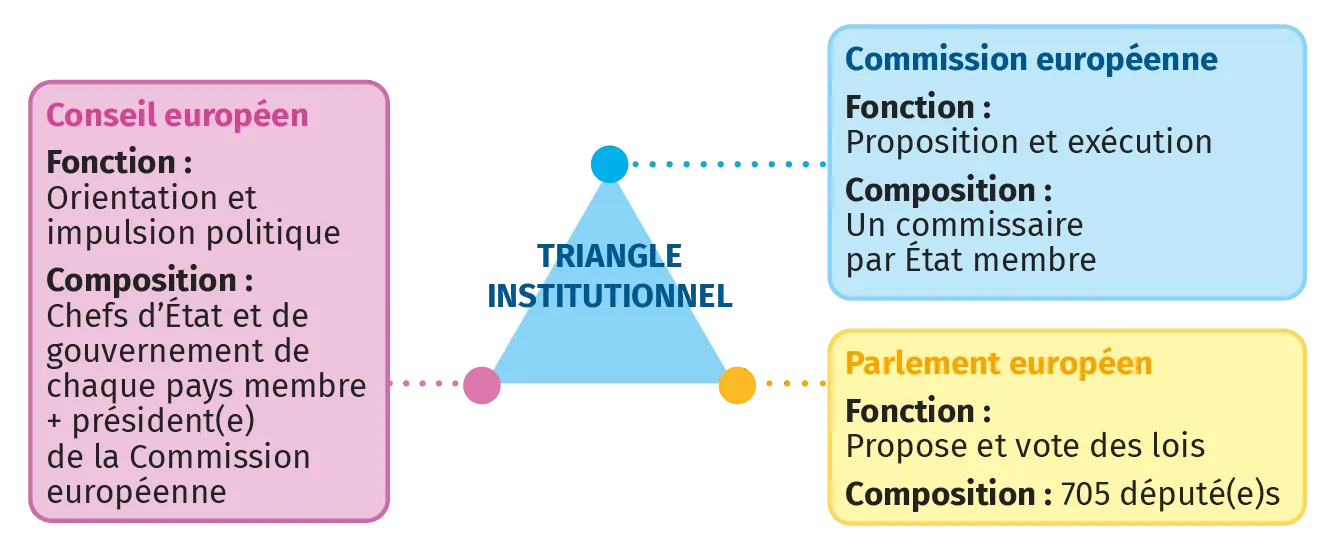

Une Europe des citoyens. Le traité de Maastricht réaffirme les grands principes de lʼUnion européenne : démocratie, libre circulation, libertés publiques. Il crée la citoyenneté européenne. Pour démocratiser le fonctionnement de lʼUE, le texte rééquilibre le triangle institutionnel () et renforce les pouvoirs du Parlement européen.

Une Europe sans frontières intérieures. En outre, en mars 1995, l'espace Schengen entre en vigueur dans sept États de l'UE, abolissant les frontières intérieures pour faciliter la libre circulation des personnes. Les postes de douane frontaliers tendent à disparaître progressivement. La surveillance des frontières externes de l'UE est mise en commun.

3Une Europe à géométrie variable

Un approfondissement peu consensuel. Maastricht provoque un débat entre fédéralistes, qui proposent de déléguer davantage de compétences à l'UE, et souverainistes, favorables à une Europe des États. Le traité est approuvé de peu par référendum en France, rejeté une fois au Danemark. Trois États refusent l'euro.

Une Europe à la carte. Plusieurs États membres refusent d'approfondir les compétences européennes et défendent leur souveraineté en matière de politique étrangère, de fiscalité ou de défense. Certains optent pour une Europe à la carte en multipliant les opt outs : le Royaume‑Uni refuse ainsi d'adopter l'euro ou d'entrer dans l'espace Schengen.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Jacques Delors

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Citoyenneté européenne : qualité juridique attribuée à tous les citoyens des États membres de lʼUE ; ce statut donne un certain nombre de droits (libre circulation, droit de vote aux élections européennes, droit de travailler dans nʼimporte quel pays de lʼUE, etc.).

- Compétence communautaire : droit délégué à une instance pour intervenir dans un champ d'action politique.

- Fédéraliste : partisan de l'approfondissement du projet européen et d'une fédération d'États européens.

- Opt out : dérogations accordées à certains États membres pour ne pas participer à une politique communautaire donnée.

- Souverainiste : partisan du maintien des prérogatives de l'État‑nation contre les instances européennes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BÉlargissement et intégration

1Une intégration poursuivie, mais plus complexe

Vers une union continentale. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du communisme en 1991, l'Europe des Douze décide de poursuivre l'élargissement. C'est une opportunité historique pour unifier le continent européen dans un même ensemble démocratique et agrandir le marché intérieur.

Des conditions plus restrictives. L'UE est alors si attractive que, face à l'afflux de candidats, notamment à l'Est, elle temporise en définissant en 1993 des critères minimaux d'adhésion : acquis communautaire, démocratie et économie de marché.

L'élargissement s'accélère. L'Allemagne ouvre la voie en procédant à sa réunification le 3 octobre 1990 : l'ex‑RDA s'intègre, malgré de fortes disparités économiques Est/Ouest. Des États restés neutres pendant la Guerre froide (Autriche, Suède et Finlande) décident de rejoindre rapidement l'UE, qui atteint quinze membres en 1995.

2Le tournant du grand élargissement de 2004

Préparer une Europe plus nombreuse. Les traités dʼAmsterdam et de Nice, entrés en vigueur en 1999 et en 2003, préparent le fonctionnement des institutions européennes aux futurs élargissements. On décide notamment d'étendre les décisions prises à la majorité qualifiée du Conseil des ministres de l'UE à quelques domaines supplémentaires, l'unanimité étant désormais difficile à atteindre.

Un saut quantitatif. Le grand élargissement a lieu le 1er mai 2004 : dix pays dʼEurope de lʼEst rejoignent lʼUE. Cette dynamique se poursuit en 2007 (Roumanie et Bulgarie) et en 2013 (Croatie). LʼUE atteint ainsi vingt‑huit États membres.

Une transition progressive. Les nouveaux entrants bénéficient dʼimportantes aides financières pour accompagner cette transition politique et économique, notamment par le biais de la politique régionale, avec des fonds structurels comme le FEDER, ou via des initiatives culturelles comme les .

3Les limites de l'élargissement

La fin de l'élargissement continu. Les nouvelles candidatures, déposées par des pays plus éloignés sur le plan géographique, économique ou culturel, sont différées. C'est le cas de la Turquie (candidate depuis 1987) ou du Maroc (candidat depuis 1965).

Les objectifs dʼélargissement remis en question. Dès la fin des années 1990, certains, comme les Britanniques, prônent un élargissement important pour une « Europe globale » et moins franco‑allemande. D'autres dénoncent une fuite en avant, qui dilue l'UE en une trop vaste zone de libre‑échange.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les capitales européennes de la culture

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Acquis communautaire : ensemble des textes européens en vigueur depuis les traités de Rome de 1957, que les nouveaux États membres s'engagent à leur tour à respecter.

- Élargissement : intégration de nouveaux États membres à l'Union européenne.

- FEDER : Fonds européen de développement économique régional, créé en 1975.

- Majorité qualifiée : majorité (environ les deux tiers) des membres du Conseil.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les documents du cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Le fonctionnement de l'Union européenne

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Signé en 1991 pour faire contrepoids aux États‑Unis sur le continent sud‑américain, le MERCOSUR (Marché commun du Sud) s'inspire de la CEE pour favoriser la libre circulation de biens et des personnes entre ses cinq membres (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, et le Venezuela, suspendu) et sept associés. La majorité des échanges commerciaux sont réalisés avec lʼUnion européenne.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille