Français 1re

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Repères - Histoire

Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

L’épopée antique et la chanson de geste

La fin’amor et les romans de chevalerie

Récits comiques médiévaux et humanistes

Fictions baroques

Le classicisme

Les romans épistolaires

Le romantisme

Le réalisme

Le naturalisme

Les récits de guerre

L’exploration de la conscience

Interroger l’existence humaine

Le Nouveau Roman

Les récits de vie

Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle

L’humanisme à la Renaissance

Le baroque

Le libertinage

Les moralistes de l’époque classique

Les philosophes des Lumières

Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle

Le théâtre baroque

La tragédie classique

La comédie classique

Le théâtre au siècle des Lumières

Le drame romantique et le théâtre de boulevard

Les réécritures des mythes antiques

Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde

Le théâtre engagé

Les nouvelles formes de théâtre

Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle

La poésie romantique

Le Parnasse

Les poètes maudits

Le symbolisme

Le surréalisme et l’OuLiPo

La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité

La poésie contemporaine

Pour aller plus loin

Langue

Outils d’analyse

Méthode

Annexes

Révisions

Chapitre 1.7

Texte 6

Victor Hugo, Choses vues (1887)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte

Dans Choses vues, recueil publié à titre posthume, Victor Hugo relate les grands événements politiques auxquels il a assisté au cours de sa vie. Il y consigne également des événements plus anecdotiques mais qui sont à ses yeux révélateurs de la société du XIXe siècle. Les mouvements littéraires ne sont pas des catégories étanches et l'on peut considérer que cet extrait est à la frontière entre romantisme engagé et réalisme : Hugo décrit une scène réelle (une « chose vue »), mais il le fait en soulignant l'opposition entre deux mondes dont les personnages sont des représentants, et fait entendre l'émotion que cela crée en lui.

1. Chambre de l'Assemblée. Hugo y siège de 1845 à 1848, époque à laquelle il commence à concevoir Les Misérables (1862).

2. Avec des armoiries, les emblèmes d'une famille noble.

3. D'un duc ou d'une duchesse.

4. Vitres.

5. Étoffe en soie ornée de dessins.

1846.

Hier, 22 février, j'allais à la Chambre des pairs1. Il faisait beau et très froid, malgré le soleil et midi. Je vis venir rue de Tournon un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard ; trente ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorchés dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas ; une blouse courte, souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu'il couchait habituellement sur le pavé ; la tête nue et hérissée. Il avait sous le bras un pain. Le peuple disait autour de lui qu'il avait volé ce pain et que c'était à cause de cela qu'on l'emmenait. En passant devant la caserne de gendarmerie, un des soldats y entra et l'homme resta à la porte, gardé par l'autre soldat.

Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée2 portant aux lanternes une couronne ducale3, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les glaces4 étaient levées, mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas5 bouton d'or. Le regard de l'homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme en chapeau rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un charmant petit enfant de seize mois enfoui sous les rubans, les dentelles et les fourrures.

Cette femme ne voyait pas l'homme terrible qui la regardait.

Je demeurai pensif.

Cet homme n'était plus pour moi un homme, c'était le spectre de la misère, c'était l'apparition brusque, difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d'une révolution encore plongée dans les ténèbres mais qui vient. Autrefois le pauvre coudoyait le riche, ce spectre rencontrait cette gloire ; mais on ne se regardait pas. On passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Du moment où cet homme s'aperçoit que cette femme existe tandis que cette femme ne s'aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable.

Une voiture était arrêtée devant la porte de la caserne. C'était une berline armoriée2 portant aux lanternes une couronne ducale3, attelée de deux chevaux gris, deux laquais en guêtres derrière. Les glaces4 étaient levées, mais on distinguait l'intérieur tapissé de damas5 bouton d'or. Le regard de l'homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme en chapeau rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un charmant petit enfant de seize mois enfoui sous les rubans, les dentelles et les fourrures.

Cette femme ne voyait pas l'homme terrible qui la regardait.

Je demeurai pensif.

Cet homme n'était plus pour moi un homme, c'était le spectre de la misère, c'était l'apparition brusque, difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d'une révolution encore plongée dans les ténèbres mais qui vient. Autrefois le pauvre coudoyait le riche, ce spectre rencontrait cette gloire ; mais on ne se regardait pas. On passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Du moment où cet homme s'aperçoit que cette femme existe tandis que cette femme ne s'aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable.

2. Avec des armoiries, les emblèmes d'une famille noble.

3. D'un duc ou d'une duchesse.

4. Vitres.

5. Étoffe en soie ornée de dessins.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

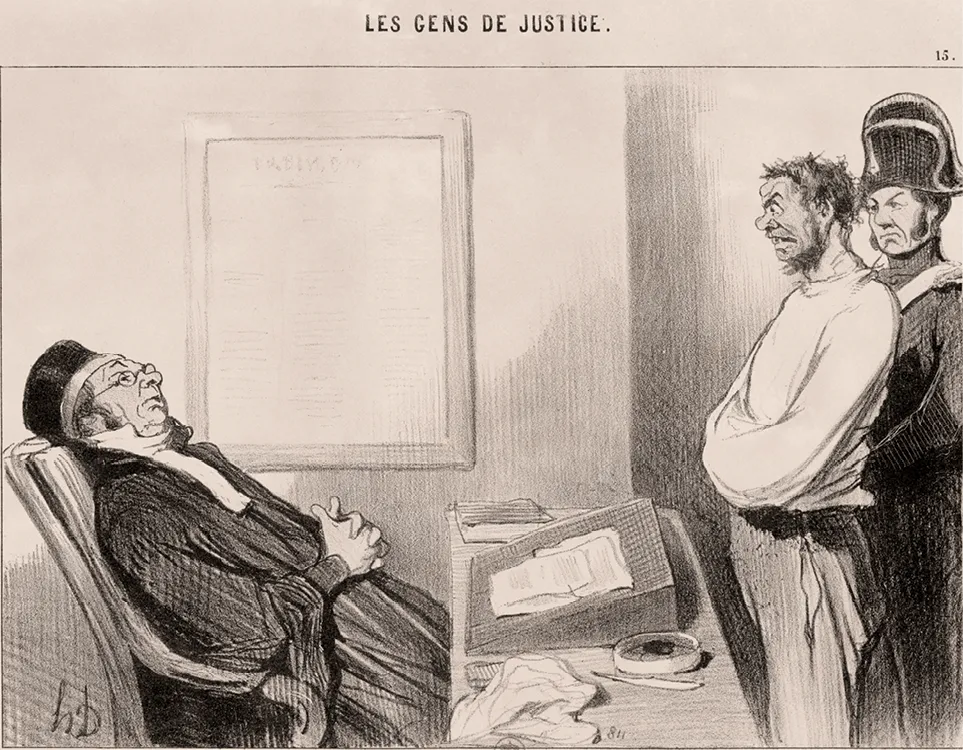

Doc.

« Vous aviez faim… vous aviez faim… ça n'est pas une raison… mais moi aussi presque tous les jours j'ai faim et je ne vole pas pour cela. »

Découvrez un pour analyser cette œuvre.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

1. Comment ce texte dénonce‑t‑il les inégalités sociales ?

2.

2.

Grammaire

Analysez l'expression de la négation dans le passage souligné.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Texte A -

- sur la place du peuple dans les œuvres de Victor Hugo.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille