Enseignement scientifique Terminale - 2024

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Sciences, climat et société

Ch. 1

L’atmosphère terrestre et la vie

Ch. 2

La complexité du système climatique

Ch. 3

Le climat du futur

Se préparer à l'évaluation - Thème 1

Le futur des énergies

Ch. 4

Deux siècles d’énergie électrique

Ch. 5

Conversion et transport de l’énergie électrique

Ch. 6

Énergie, développement et futur climatique

Se préparer à l'évaluation - Thème 2

Une histoire du vivant

Ch. 7

La biodiversité et son évolution

Ch. 8

L’évolution comme grille de lecture du monde

Ch. 9

L’évolution humaine

Ch. 10

Les modèles démographiques

Ch. 11

De l’informatique à l’intelligence artificielle

Se préparer à l'évaluation - Thème 3

Livret maths

Fiches méthode

Esprit critique et scientifique

Améliorer ses compétences

Fiches histoire

Annexes

Ch. 8

Exercices

Le coin des experts

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

18Les dents de sagesse, un exemple de régression ?

✔ Interpréter des caractéristiques anatomiques humaines

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Pour Charles Darwin, les dents de sagesse tendent à disparaître : il évoque « la faiblesse de cette dent, qui naît la dernière [...] et fait souvent défaut ». Il est toutefois aujourd'hui difficile de tirer des conclusions à partir des informations

scientifiques disponibles sur les dents de sagesse.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

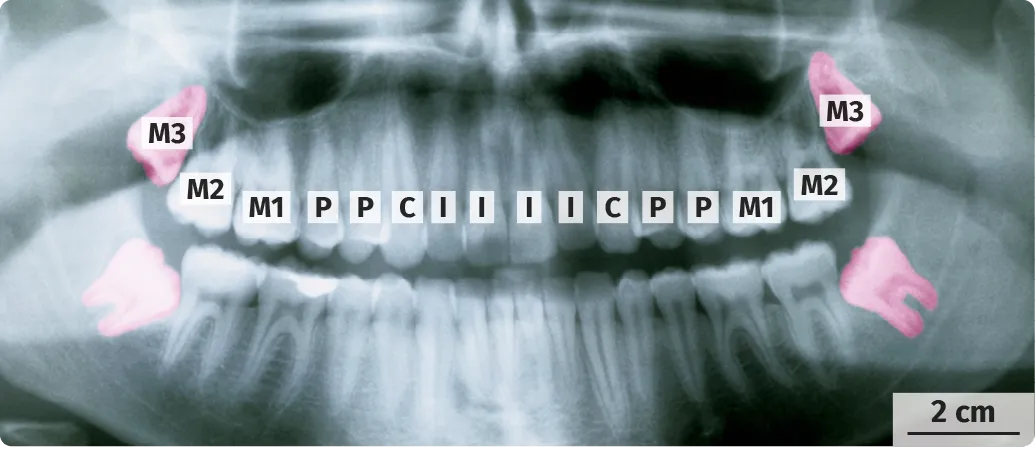

Doc. 1Radiographie des dents chez l'être humain adulte, vue de face

Le nombre de dents peut varier

selon les individus, mais le modèle chez l'adulte

est pour chaque demi-mâchoire : trois molaires

(numérotées M1, M2, M3), deux prémolaires (P), une canine (C), deux

incisives (I). Les dents de sagesse correspondent à la molaire M3 (en rose ici, fausses couleurs).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites d�éfiler pour voir la suite.

Faites d�éfiler pour voir la suite.

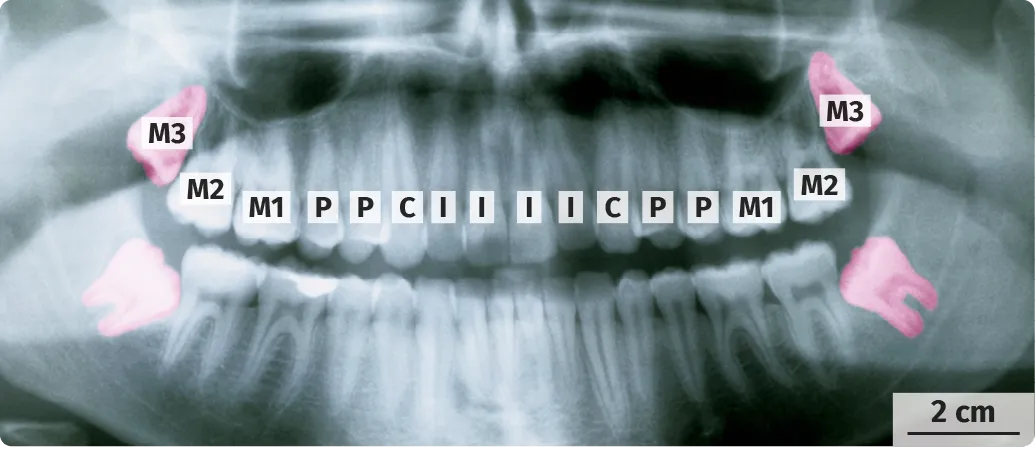

Doc. 2Comparaison du développement des dents définitives chez deux primates

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Découvrez une sur les dents et l'histoire évolutive

des humains.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Quelques statistiques sur les dents

| Personnes présentant un mauvais positionnement des dents de sagesse lors de leur croissance. | 50 % |

| Proportion de la population actuelle dont au moins une dent (hors M3) ne pousse pas. | 1 à 6 % |

| Proportion de la population actuelle dont au moins une dent de sagesse ne pousse pas. | 20 à 30 % |

| Diminution de la taille des dents entre les humains actuels (H. sapiens) et l'homme de Dmanissi (H. georgicus), dont les fossiles sont datés de 1,8 Ma. | 15 % |

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4Hypothèses sur l'évolution des dents de sagesse

Si les absences de dents de sagesse semblent

plus nombreuses, c'est peut-être simplement

parce qu'elles sont mieux diagnostiquées.

Ainsi, il peut s'agir d'incidents liés à la diversité humaine. Comme les dents de sagesse

ne sont plus indispensables, les mutations

qui touchent des gènes impliqués dans leur

formation n'affectent pas le succès reproducteur des individus. Il est donc possible

que les fréquences des allèles impliqués

évoluent au hasard.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

1. Expliquer, à partir du , pourquoi

les molaires M3 sont appelées « dents de sagesse ».

2. Présenter les arguments suggérant une régression des dents de sagesse chez l'humain.

3. Déterminer les forces évolutives intervenant dans l'évolution de ce caractère.

4. Préciser s'il est possible de conclure à une régression en cours des dents de sagesse chez l'humain.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

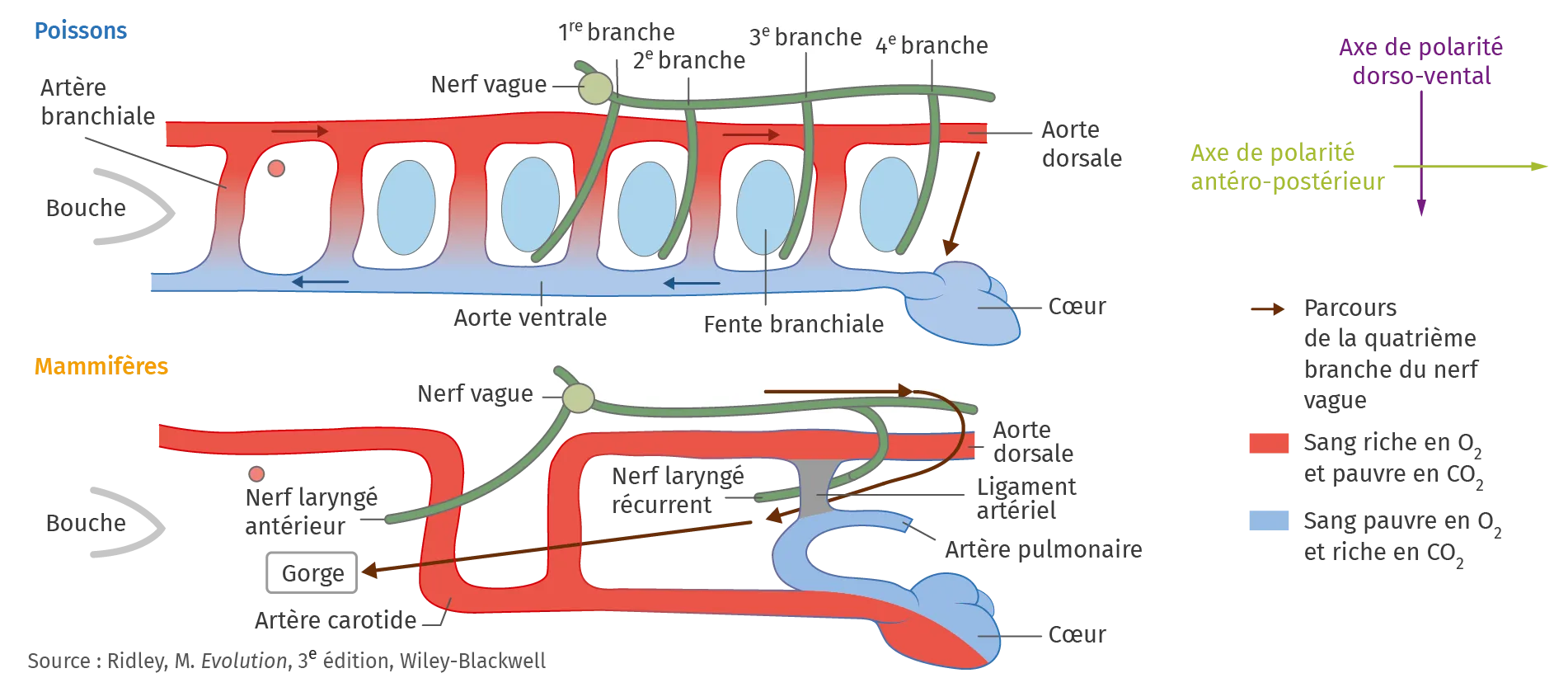

19Le parcours surprenant du nerf laryngé récurrent chez les mammifères

✔ Interpréter des caractéristiques anatomiques humaines

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

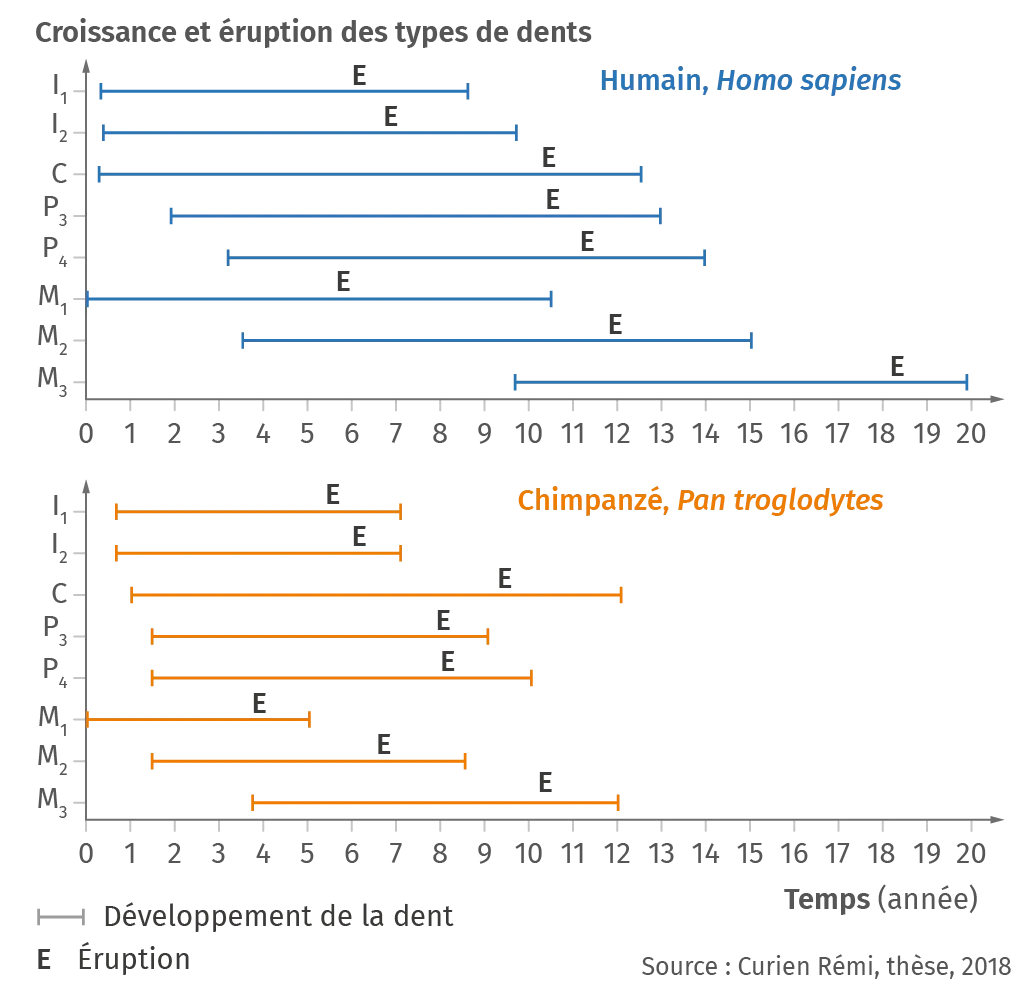

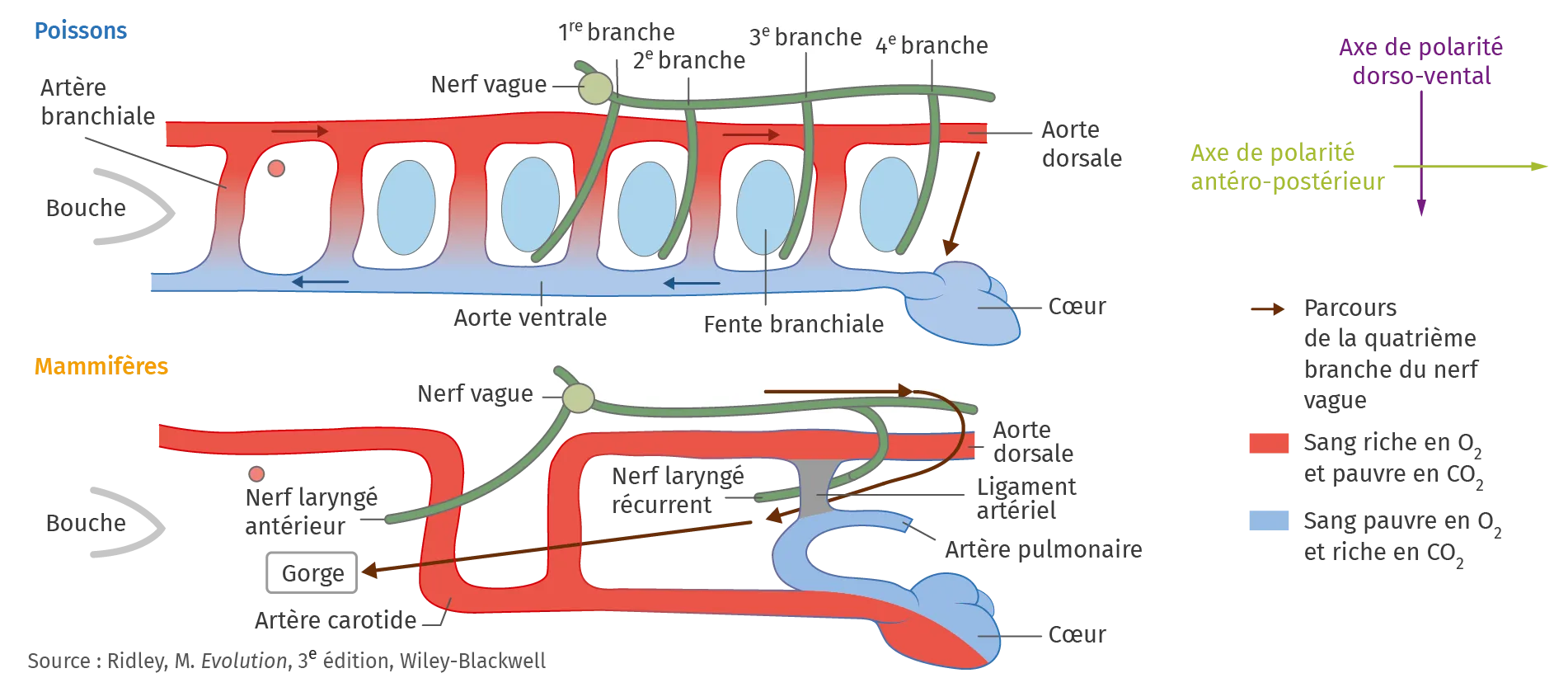

Chez les mammifères, le nerf laryngé récurrent a un parcours étonnant : il vient de la tête, descend vers le thorax, puis

remonte à nouveau vers la gorge au niveau du larynx. Chez la girafe, la longueur de ce nerf atteint 4,6 mètres.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. Organisation des branches du nerf vague

La quatrième branche du nerf vague donne le nerf laryngé lors du développement

embryonnaire.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

1. Décrire le parcours de la quatrième branche du nerf vague chez les poissons, puis chez les mammifères.

2. À partir de cet exemple, montrer que des contraintes historiques peuvent expliquer certains caractères anatomiques.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

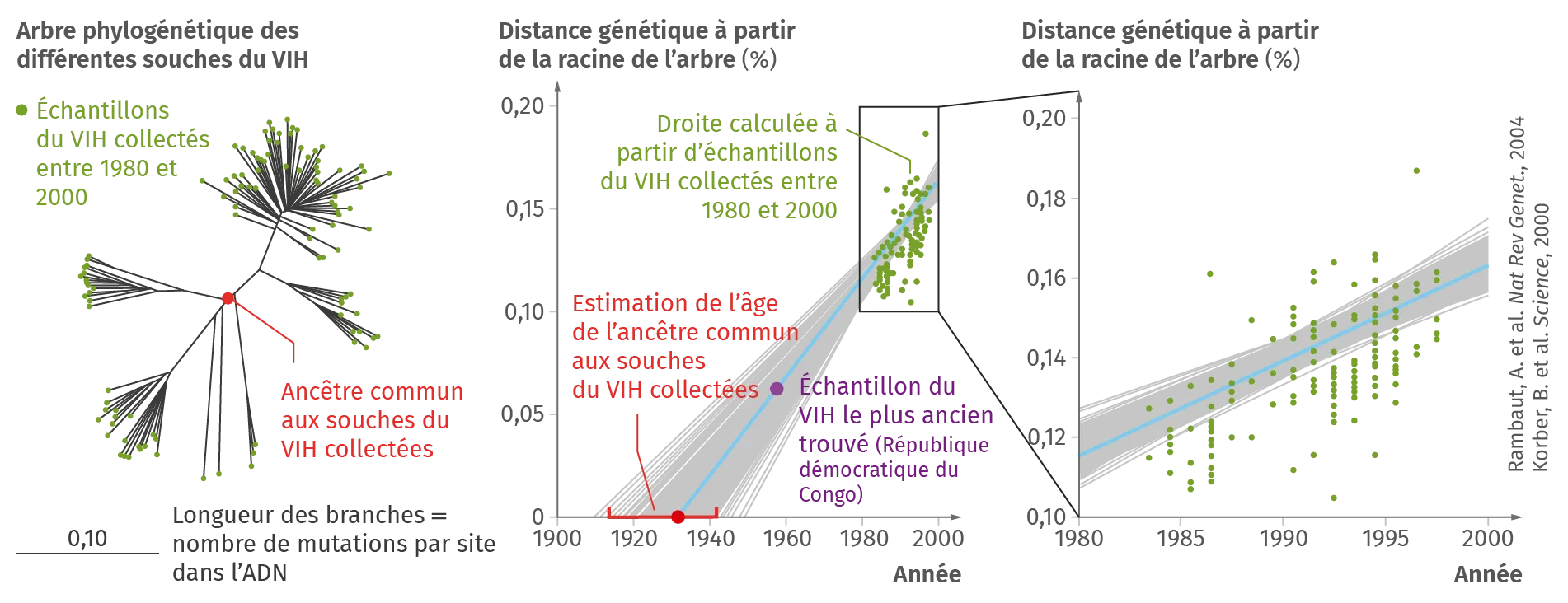

20Apparition du VIH et vaccins

✔ Mobiliser des concepts évolutionnistes en médecine

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le VIH est responsable de l'épidémie du SIDA. D'après des rumeurs, des vaccins utilisés dans les années 1950 en Afrique

contre une autre maladie seraient à l'origine de son introduction sur le continent.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Discuter de la pertinence de la rumeur évoquée et montrer que le VIH évolue.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Exercice numérique

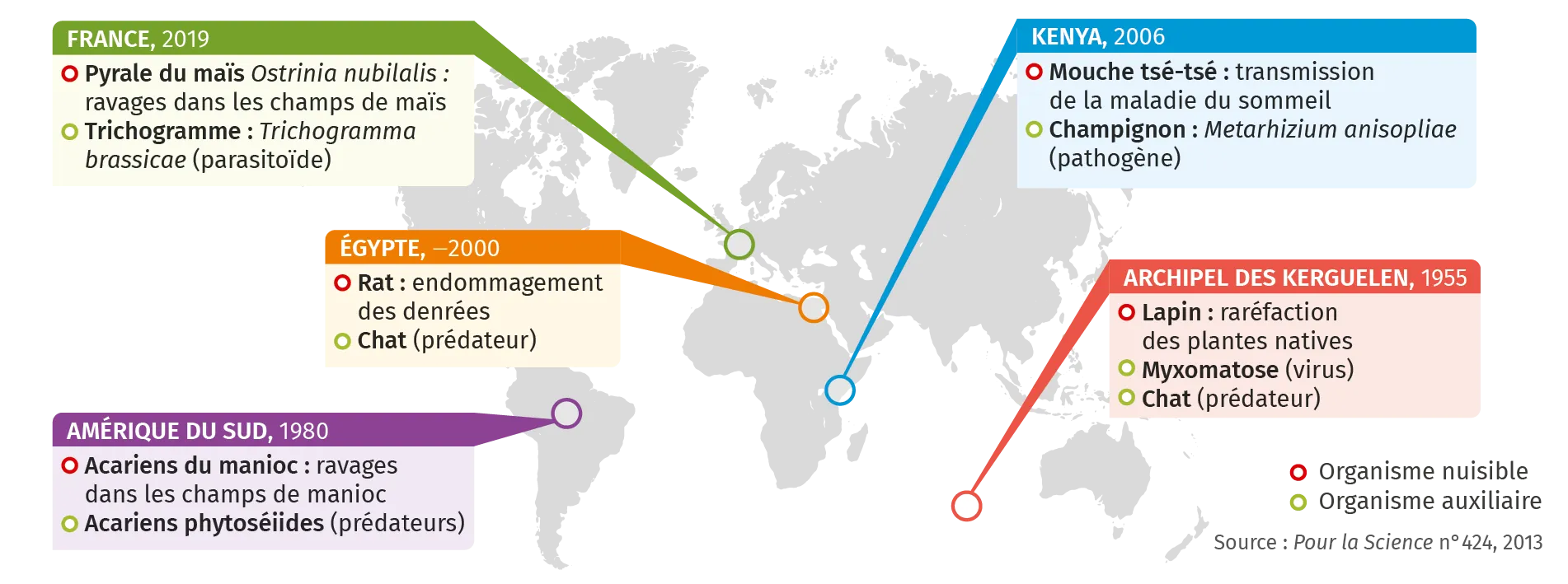

Régulation des ravageurs des cultures grâce à la lutte biologique

✔ Mobiliser des concepts évolutionnistes en agronomie

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Quelques exemples de luttes biologiques passées ou actuelles dans le monde

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2La lutte biologique contre la cochenille du manioc.

La cochenille a été introduite en Thaïlande en 2008, et cause des ravages : six millions de tonnes de manioc, soit 600 millions de dollars perdus en 2010. Les insecticides, en plus d'être toxiques, ont un effet limité. Un lâcher de guêpes parasites entre 2010 et 2011 a permis de réduire la superficie de cultures infestées de 166 700 hectares en mai 2009 à 10 880 hectares en octobre 2013.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Photographie d'une guêpe parasite sur une cochenille.

La guêpe s'apprête à pondre ses œufs dans la cochenille. Elle enfonce un organe de ponte à l'intérieur du corps de l'insecte et y dépose des œufs.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4Cycle naturel de la guêpe parasite Anagyrus lopezi.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À l'aide des documents, expliquer pourquoi la lutte biologique est une alternative crédible à l'utilisation de produits phytosanitaires.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille