Français 1re

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Repères - Histoire

Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

L’épopée antique et la chanson de geste

La fin’amor et les romans de chevalerie

Récits comiques médiévaux et humanistes

Fictions baroques

Le classicisme

Les romans épistolaires

Le romantisme

Le réalisme

Le naturalisme

Les récits de guerre

L’exploration de la conscience

Interroger l’existence humaine

Le Nouveau Roman

Les récits de vie

Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle

L’humanisme à la Renaissance

Le baroque

Le libertinage

Les moralistes de l’époque classique

Les philosophes des Lumières

Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle

Le théâtre baroque

La tragédie classique

La comédie classique

Le théâtre au siècle des Lumières

Le drame romantique et le théâtre de boulevard

Les réécritures des mythes antiques

Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde

Le théâtre engagé

Les nouvelles formes de théâtre

Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle

La poésie romantique

Le Parnasse

Les poètes maudits

Le symbolisme

Le surréalisme et l’OuLiPo

La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité

La poésie contemporaine

Pour aller plus loin

Langue

Outils d’analyse

Méthode

Annexes

Révisions

Chapitre 2.5

Histoire littéraire

Les philosophes des Lumières

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Téléchargez la frise en .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Carte d'identité

Origine

La métaphore des « Lumières » met en avant la connaissance, le progrès, la recherche de la vérité en les opposant aux « ténèbres » de l'ignorance et de l'obscurantisme.

Contexte

Influencés par les philosophes anglais, les écrits des philosophes français vont ensuite rayonner en Europe, aux États‑Unis, en Russie ou encore au Japon. En France, leur influence se fait sentir de la mort de Louis XIV en 1715 à la Révolution française.

Notions-clés

Esprit critique, liberté, égalité, diffusion des savoirs, argumentation.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Combattre au service de l'individu

Héritiers des libertins (), qui se libèrent des contraintes morales et religieuses, les philosophes des Lumières croient au progrès de l'individu par la raison, la réflexion et la connaissance. Leur objectif est de remettre l'épanouissement de l'individu au cœur de la société. Ils défendent les libertés individuelles tout en luttant contre les préjugés, la tyrannie et l'emprise des religions. Ils encouragent l'esprit critique (Texte A).

Ils critiquent la monarchie de droit divin et réfléchissent au système politique idéal. Voltaire propose un nouveau modèle : le despote éclairé, un monarque qui règne en suivant les préceptes des Lumières, comme Catherine II de Russie. Montesquieu prône la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

Texte A

Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de

tutelle dont il est lui‑même responsable. L'état de tutelle

est l'incapacité de se servir de son entendement sans la

conduite d'un autre. […] Sapere aude ! Aie le courage

de penser ! Voilà la devise des Lumières.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'égalité pour tous

(mais pas pour toutes)

Les philosophes critiquent la monarchie absolue et les privilèges : selon eux, les hommes sont naturellement égaux en droits, malgré les inégalités sociales.

Ils luttent contre les persécutions religieuses et dénoncent l'esclavage : l'abbé Grégoire réclame son abolition dans ses discours et Olympe de Gouges à travers ses pièces de théâtre.

L'égalité reste toutefois une affaire d'hommes : selon Rousseau, la place de la femme est à la maison. Mais d'autres philosophes, comme Condorcet, encouragent l'éducation des femmes pour plus d'égalité. Olympe de Gouges milite pour la prise en compte des droits des femmes dans les droits de l'homme, sans succès. Malgré leur participation active à la Révolution française, les femmes sont exclues de la citoyenneté.

Doc. 1

« Les Mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance c'est la seule vertu qui fait la différence »

Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander― Diderot, article « Autorité politique », Encyclopédie, 1751.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

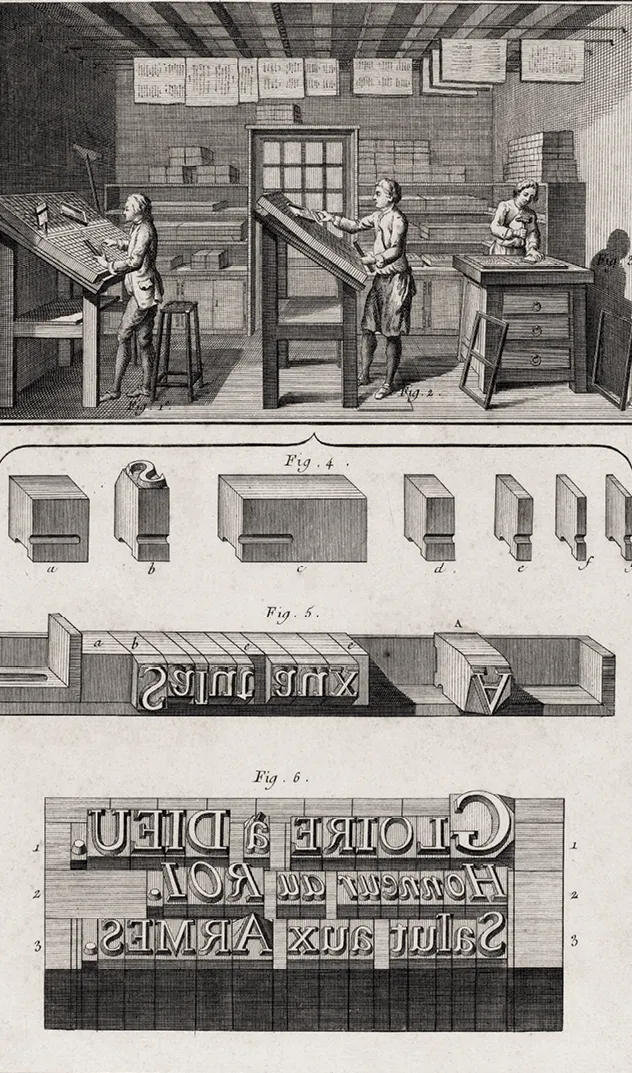

L'Encyclopédie : la grande

aventure du savoir

Pour lutter contre les préjugés, les philosophes des Lumières misent sur la vulgarisation des savoirs philosophiques mais aussi scientifiques et techniques.

L'Encyclopédie est un immense projet coordonné par le philosophe Diderot et le mathématicien d'Alembert : 60 000 articles et environ 3 000 planches (Doc. 2), qui représentent l'anatomie, la biologie, les outils, mais aussi les gestes précis des artisans.

C'est une œuvre collaborative, réalisée en 25 ans avec les meilleurs spécialistes de l'époque.

Diderot et d'Alembert doivent aussi se battre contre la censure : l'Encyclopédie est interdite en 1752 par le Conseil d'État du roi (Texte B) et en 1759 par le Pape.

Texte B

Le Roi s'étant fait rendre compte de l'ouvrage intitulé Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des M�étiers, par une société de gens de Lettres, Sa Majesté a reconnu que dans les deux premiers volumes de cet ouvrage, qui sont imprimés, on a affecté d'inférer plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité Royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte, et, sous des termes obscurs et équivoques, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des mœurs, de l'irréligion et de l'incrédulité.

Doc. 2

Louis‑Jacques Goussier, « Imprimerie en lettres »

Le philosophe […] n'agit qu'après la réflexion ; il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau.― Dumarsais, article « Philosophe », Encyclopédie, 1751.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le récit au service

de l'argumentation

Les philosophes utilisent les formes traditionnelles de l'argumentation

(traité, discours), mais aussi l'argumentation indirecte,

à travers les contes philosophiques (Voltaire, Candide),

les romans épistolaires (Montesquieu, Lettres persanes) ou

encore les dialogues philosophiques (Diderot, Le Neveu de

Rameau) dans la tradition des dialogues antiques de Socrate.

Ils utilisent particulièrement la satire et l'ironie.

La variété des supports narratifs permet une large diffusion de leurs idées. De nouveaux genres apparaissent, comme le drame bourgeois (voir théâtre ), l'autobiographie (voir ) ou encore la critique d'art (voir ).

La variété des supports narratifs permet une large diffusion de leurs idées. De nouveaux genres apparaissent, comme le drame bourgeois (voir théâtre ), l'autobiographie (voir ) ou encore la critique d'art (voir ).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Comprendre

1.

Texte A.

Selon Kant, comment lutter contre l'obscurantisme ?

Selon Kant, comment lutter contre l'obscurantisme ?

2.

Texte B.

Pourquoi l'Encyclopédie est‑elle censurée par le roi en 1752 ?

Pourquoi l'Encyclopédie est‑elle censurée par le roi en 1752 ?

Retenir

3. . Vérifiez votre compréhension de la leçon en effectuant le .

4. Activité d'appropriation. Lisez un article sur les ambigüités de l'héritage des Lumières aujourd'hui. Puis rédigez un compte‑rendu de votre lecture ou une contraction de texte.

6. Fermez le manuel et expliquez le cours.

Enregistreur audio

QCU

Question 1. Les philosophes des Lumières français sont principalement inspirés par les philosophes...

Question 2. De quel mouvement des XVIIe et XVIIIe siècles les philosophes des Lumières sont‑ils les héritiers ?

Question 3. Quel est le modèle de gouvernement proposé par Voltaire ?

Question 4. Selon Kant, quelle est la devise des Lumières ?

Question 5. Quels philosophes défendent le droit des femmes à l'égalité ?

Question 2. De quel mouvement des XVIIe et XVIIIe siècles les philosophes des Lumières sont‑ils les héritiers ?

Question 3. Quel est le modèle de gouvernement proposé par Voltaire ?

Question 4. Selon Kant, quelle est la devise des Lumières ?

Question 5. Quels philosophes défendent le droit des femmes à l'égalité ?

Question 6. Olympe de Gouges dénonce le système monarchique dans une pièce de théâtre.

Question 7. L'Encyclopédie avait pour but principal la critique du pouvoir absolu.

Question 8. Combien y a‑t‑il d'articles dans l'Encyclopédie

Question 9. Les philosophes des Lumières ont aussi écrit des œuvres de fiction pour diffuser leurs idées.

Question 10 Comment Dumarsais définit‑il le philosophe des Lumières dans l'Encyclopédie ? « Le philosophe [...] n'agit qu'après ; il marche la nuit, mais il est précédé d' . »

Question 7. L'Encyclopédie avait pour but principal la critique du pouvoir absolu.

Question 8. Combien y a‑t‑il d'articles dans l'Encyclopédie

Question 9. Les philosophes des Lumières ont aussi écrit des œuvres de fiction pour diffuser leurs idées.

Question 10 Comment Dumarsais définit‑il le philosophe des Lumières dans l'Encyclopédie ? « Le philosophe [...] n'agit qu'après ; il marche la nuit, mais il est précédé d' . »

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille