Philosophie Terminale

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

SECTION 1 • Le roseau pensant

Ch. 1

La conscience

Ch. 2

L’inconscient

Ch. 3

Le temps

Ch. 4

La raison

Ch. 5

La vérité

SECTION 2 • Le fils de Prométhée

Ch. 6

La science

Ch. 7

La technique

Ch. 8

L’art

Ch. 9

Le travail

SECTION 3 • L’animal politique

Ch. 10

La nature

Ch. 11

Le langage

Ch. 12

L’État

Ch. 13

Le devoir

SECTION 4 • L’ami de la sagesse

Ch. 14

La justice

Ch. 15

La religion

Ch. 16

La liberté

Ch. 17

Le bonheur

Fiches méthode

Biographies

Annexes

Chapitre 10

Réflexion 3

La nature est-elle régie par des lois ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 7Les lois de la nature

En distinguant la nature et le monde, Cournot montre que les sciences naturelles ont pour but de dégager des lois et non des faits contingents.

a. Cournot constate que les vivants sont répartis en grands groupes qui partagent un caractère. Par exemple : les vertébrés et les invertébrés.

Dans l'étude des êtres vivants, comme dans celle des phénomènes de l'ordre physique, se trouve la distinction capitale entre la Nature et le Monde, entre les lois et les faits, entre les choses qui ont une raison théorique et celles qui ne s'expliquent qu'historiquement. Si l'arrangement du monde rend possible, à un instant et dans un lieu donné, tel phénomène qui n'était pas possible auparavant, c'est en elle-même que la Nature trouve la puissance d'agir, conformément à certaines lois générales, quand les circonstances s'y prêtent ; et ce principe trouve son application en physiologie, en biologie comme en physique. Ce ne sont pas des influences extérieures, des accidents locaux, des singularités généalogiques qui ont déterminé ces grandes coupes du règne organiquea que l'on trouve représentées partout où la nature des milieux n'y répugne pas absolument […] : il faut donc que ces grandes coupes répondent à une donnée théorique, qu'elles tiennent à une loi, à un plan qui domine le fait de la distribution actuelle, et auquel les faits antérieurs étaient tenus de se prêter dans leur enchaînement historique.

Aide à la lecture

a. Cournot constate que les vivants sont répartis en grands groupes qui partagent un caractère. Par exemple : les vertébrés et les invertébrés.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Essentiel / Accidentel

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

L'étude scientifique met-elle en lumière un plan de la nature ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 8L'expérience incertaine de la nature

L'empirisme de Hume, qui consiste à dire que toutes les lois naturelles dépendent de l'expérience et de l'habitude, aboutit à un scepticisme selon lequel aucune d'entre elles n'est indubitable.

Il faut certainement convenir que la nature nous a maintenus très éloignés de tous ses secrets et qu'elle ne nous accorde de connaître qu'un petit nombre de qualités superficielles des objets qu'elle nous présente, nous dérobant les pouvoirs et les principes dont dépend entièrement leur action. […] Quant à l'expérience passée, on conviendra qu'elle ne donne d'information directe et certaine que sur les objets précis et dans la période de temps précise qu'elle a pu embrasser. Mais pourquoi étendre cette expérience aux temps futurs et à d'autres objets qui, pour autant que nous le sachions, peuvent n'être semblables qu'en apparence, voilà la question essentielle sur laquelle je voudrais insister. Le pain que j'ai mangé hier m'a nourri ; c'est-à-dire, un corps pourvu de telles ou telles qualités sensibles était alors doté de telles ou telles forces secrètes ; mais s'ensuit-il qu'un autre pain doive aussi me nourrir à un autre moment […] ? La conséquence ne semble nullement nécessaire. […] Les deux propositions que voici sont loin d'être les mêmes : j'ai observé que tel objet a toujours été accompagné de tel effet ; et : je prévois que d'autres objets qui sont en apparence semblables seront accompagnés d'effets semblables.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Pourquoi ne peut-on pas prédire les objets à partir de nos observations de la nature ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 9Connaître la nature pour connaître l'Histoire

Texte fondateur

L'hypothèse kantienne est que connaître la nature serait une manière de comprendre l'avenir de l'histoire humaine, puisque la nature fixerait à l'homme un plan historique.

Les hommes pris isolément, et même des peuples entiers, ne songent guère au fait qu'en poursuivant leurs fins particulières, chacun selon son avis personnel, et souvent l'un à l'encontre de l'autre, ils s'orientent sans le savoir au dessein de la nature, qui leur est lui-même inconnu, comme à un fil conducteur, et travaillent à favoriser sa réalisation ; ce qui, même s'ils le savaient, leur importerait pourtant assez peu.

Étant donné que les hommes, dans les efforts qu'ils entreprennent en vue de réaliser leurs aspirations, ne procèdent pas dans l'ensemble de façon simplement instinctive, mais pas non plus cependant comme des citoyens raisonnables du monde selon un plan concerté, il semble également qu'une histoire planifiée (comme par exemple celle des abeilles et des castors) soit impossible en ce qui les concernea. […]

À la fin on ne sait plus quel concept on doit se faire de notre espèce si imbue de sa supériorité. Le philosophe ne peut tirer de là aucun autre enseignement que le suivant : étant donné qu'il ne peut supposer dans l'ensemble chez les hommes et dans leur jeu aucun dessein personnel raisonnable, il lui faut chercher s'il ne peut découvrir dans la marche absurde des choses humaines un dessein de la nature à partir duquel serait du moins possible, à propos de créatures qui procèdent sans plan personnel, une histoire selon un plan déterminé de la nature. Nous voulons examiner s'il nous sera possible de trouver un fil conducteur pour une telle histoire ; nous laisserons ensuite à la nature le soin de produire l'homme capable de rédiger l'histoire selon ce fil conducteur. N'a-t-elle pas produit un Kepler, qui soumit d'une façon inattendue les orbites excentriques des planètes à des lois déterminées, et un Newton qui expliqua ces lois en vertu d'une cause naturelle universelle ?

Étant donné que les hommes, dans les efforts qu'ils entreprennent en vue de réaliser leurs aspirations, ne procèdent pas dans l'ensemble de façon simplement instinctive, mais pas non plus cependant comme des citoyens raisonnables du monde selon un plan concerté, il semble également qu'une histoire planifiée (comme par exemple celle des abeilles et des castors) soit impossible en ce qui les concernea. […]

À la fin on ne sait plus quel concept on doit se faire de notre espèce si imbue de sa supériorité. Le philosophe ne peut tirer de là aucun autre enseignement que le suivant : étant donné qu'il ne peut supposer dans l'ensemble chez les hommes et dans leur jeu aucun dessein personnel raisonnable, il lui faut chercher s'il ne peut découvrir dans la marche absurde des choses humaines un dessein de la nature à partir duquel serait du moins possible, à propos de créatures qui procèdent sans plan personnel, une histoire selon un plan déterminé de la nature. Nous voulons examiner s'il nous sera possible de trouver un fil conducteur pour une telle histoire ; nous laisserons ensuite à la nature le soin de produire l'homme capable de rédiger l'histoire selon ce fil conducteur. N'a-t-elle pas produit un Kepler, qui soumit d'une façon inattendue les orbites excentriques des planètes à des lois déterminées, et un Newton qui expliqua ces lois en vertu d'une cause naturelle universelle ?

Aide à la lecture

a. Kant considère que l'homme n'est pas un sage qui suivrait toujours la raison ni un animal qui suivrait toujours un instinct. L'humanité est donc une espèce ambigüe.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Contingent / Nécessaire

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

De quel « fil directeur » Kant parle-t-il ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité

Quelles nuances existent entre les expressions « les intentions de la nature » (Kant

considère que l'homme n'est pas un sage qui suivrait toujours la raison ni un animal qui suivrait toujours un instinct. L'humanité est donc une espèce ambigüe.)

, « une loi, un plan » (Cournot constate que les vivants sont répartis en grands groupes qui partagent un caractère. Par exemple : les vertébrés et les invertébrés.) et « tous ses secrets » (

Hume) ? Quelles conceptions de la nature ces nuances suggèrent-elles ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 10L'histoire naturelle comme nouveau regard

Michel Foucault montre dans ce texte que notre connaissance de la nature n'est pas historiquement invariable. À travers l'exemple de l'histoire naturelle au XVIIe siècle, il montre que les transformations de nos procédures scientifiques déterminent notre manière de nous rapporter

à la nature.

a. La classification naturaliste semble naïve et tardive, mais en réalité elle n'est possible qu'à partir d'une nouvelle manière d'aborder le réel, qui ne s'est constituée qu'au XVIIe siècle.

b. La coupure épistémologique qui donne naissance à l'histoire naturelle ne consiste pas seulement à observer, mais à opérer un tri dans ce qui est observé.

c. Le privilège de la vue signifie que c'est par cette voie que sont décrits les organismes.

1. Dont les parties sont extérieures les unes aux autres.

Comment l'âge classique a-t-il pu définir ce domaine de l'« histoire naturelle » dont l'évidence maintenant et l'unité même nous paraissent si lointaines et comme déjà brouillées ? Quel est ce champ où la nature est apparue assez rapprochée d'elle-même pour que les individus qu'elle enveloppe puissent être classés et assez éloignée d'elle-même pour qu'ils doivent l'être par l'analyse et la réflexion ?a […]

L'histoire naturelle, ce n'est rien d'autre que la nomination du visible. De là son apparente simplicité, et cette allure qui de loin paraît naïve tant elle est simple et imposée par l'évidence des choses. On a l'impression qu'avec Tournefort, avec Linné ou Buffon, on s'est enfin mis à dire ce qui de tout temps avait été visible, mais était demeuré muet devant une sorte de distraction invincible des regards. En fait, ce n'est pas une inattention millénaire qui s'est soudain dissipée, mais un champ nouveau de visibilité qui s'est constitué dans toute son épaisseur.

L'histoire naturelle n'est pas devenue possible parce qu'on a regardé mieux et de plus prèsb. Au sens strict, on peut dire que l'âge classique s'est ingénié, sinon à voir le moins possible, du moins à restreindre volontairement le champ de son expérience. L'observation, à partir du XVIIe siècle, est une connaissance sensible assortie de conditions systématiquement négatives. Exclusion, bien sûr, de ouïdire ; mais exclusion aussi du goût et de la saveur, parce qu'avec leur incertitude, avec leur variabilité, ils ne permettent pas une analyse en éléments distincts qui soit universellement acceptable. Limitation très étroite du toucher à la désignation de quelques oppositions assez évidentes (comme celles du lisse et du rugueux) ; privilège presque exclusif de la vuec, qui est le sens de l'évidence et de l'étendue, et par conséquence d'une analyse partes extra partes1 admise par tout le monde. […]

L'histoire naturelle à l'âge classique ne correspond pas à la pure et simple découverte d'un nouvel objet de curiosité ; elle recouvre une série d'opérations complexes, qui introduisent dans un ensemble de représentations la possibilité d'un ordre constant. Elle constitue comme descriptible et ordonnable à la fois tout un domaine d'empiricité. Ce qui l'apparente aux théories du langage, la distingue de ce que nous entendons, depuis le XIXe siècle, par biologie, et lui fait jouer dans la pensée classique un certain rôle critique.

L'histoire naturelle, ce n'est rien d'autre que la nomination du visible. De là son apparente simplicité, et cette allure qui de loin paraît naïve tant elle est simple et imposée par l'évidence des choses. On a l'impression qu'avec Tournefort, avec Linné ou Buffon, on s'est enfin mis à dire ce qui de tout temps avait été visible, mais était demeuré muet devant une sorte de distraction invincible des regards. En fait, ce n'est pas une inattention millénaire qui s'est soudain dissipée, mais un champ nouveau de visibilité qui s'est constitué dans toute son épaisseur.

L'histoire naturelle n'est pas devenue possible parce qu'on a regardé mieux et de plus prèsb. Au sens strict, on peut dire que l'âge classique s'est ingénié, sinon à voir le moins possible, du moins à restreindre volontairement le champ de son expérience. L'observation, à partir du XVIIe siècle, est une connaissance sensible assortie de conditions systématiquement négatives. Exclusion, bien sûr, de ouïdire ; mais exclusion aussi du goût et de la saveur, parce qu'avec leur incertitude, avec leur variabilité, ils ne permettent pas une analyse en éléments distincts qui soit universellement acceptable. Limitation très étroite du toucher à la désignation de quelques oppositions assez évidentes (comme celles du lisse et du rugueux) ; privilège presque exclusif de la vuec, qui est le sens de l'évidence et de l'étendue, et par conséquence d'une analyse partes extra partes1 admise par tout le monde. […]

L'histoire naturelle à l'âge classique ne correspond pas à la pure et simple découverte d'un nouvel objet de curiosité ; elle recouvre une série d'opérations complexes, qui introduisent dans un ensemble de représentations la possibilité d'un ordre constant. Elle constitue comme descriptible et ordonnable à la fois tout un domaine d'empiricité. Ce qui l'apparente aux théories du langage, la distingue de ce que nous entendons, depuis le XIXe siècle, par biologie, et lui fait jouer dans la pensée classique un certain rôle critique.

Aide à la lecture

a. La classification naturaliste semble naïve et tardive, mais en réalité elle n'est possible qu'à partir d'une nouvelle manière d'aborder le réel, qui ne s'est constituée qu'au XVIIe siècle.

b. La coupure épistémologique qui donne naissance à l'histoire naturelle ne consiste pas seulement à observer, mais à opérer un tri dans ce qui est observé.

c. Le privilège de la vue signifie que c'est par cette voie que sont décrits les organismes.

Notes de bas de page

1. Dont les parties sont extérieures les unes aux autres.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

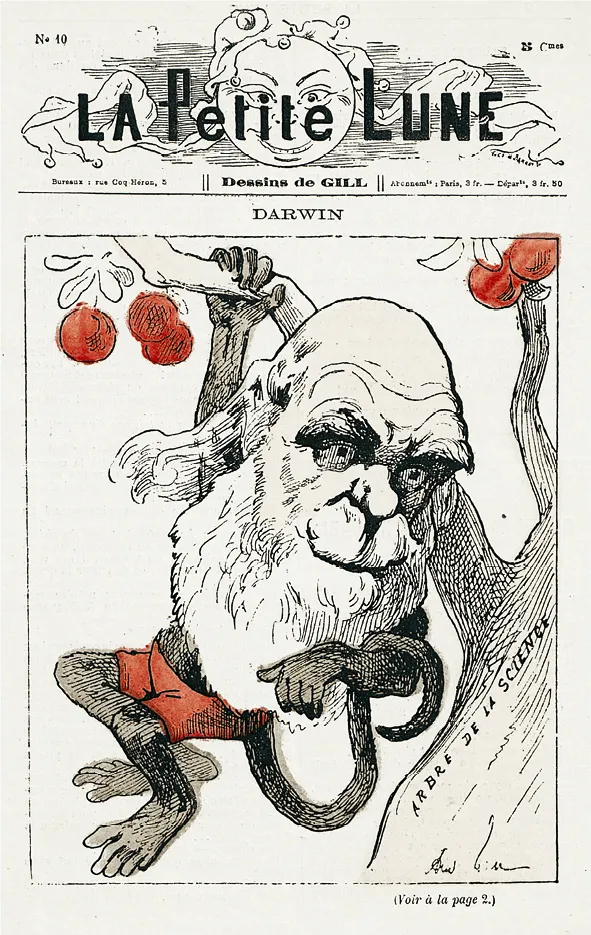

Fixisme ou évolutionnisme ?

L'histoire naturelle est une science qui se constitue au XVIIe siècle et qui se donne pour tâche de classer et de décrire systématiquement l'intégralité des entités naturelles visibles et observables, qu'il s'agisse de la faune, de la flore ou des minéraux. L'histoire naturelle atteint son apogée au XVIIIe siècle, avec les naturalistes Buffon et Linné. Ce dernier en particulier effectua un travail de répertoriage, de nomination et de classification de la totalité des espèces vivantes connues à son époque. Son système de classification est encore employé aujourd'hui.

La principale limite scientifique du linnéisme et, plus généralement, de l'histoire naturelle, est son fixisme1 : dans la mesure où elle tend à n'être qu'une description des espèces existantes et visibles, elle ne permet pas d'expliquer la dimension dynamique et évolutive du vivant.

Darwin, Claude Bernard ou Pasteur vont mettre en doute le fixisme. Le premier appréhende la nature de manière dynamique, au sein d'une évolution historique. Seuls les individus adaptés au milieu peuvent survivre et se reproduire. Ainsi, ils transmettent leurs « caractères », d'où une lente modification des espèces. Darwin montre ainsi que l'Homo sapiens est lui‑même le produit d'une évolution, et notamment d'une ramification des hominidés (grands singes sans queue).

L'évolutionnisme permet de supposer que l'homme pourrait être autrement, qu'il pourrait même ne pas être. L'homme y perd son statut privilégié pour devenir, suivant le mot de Michel Foucault, « un souverain soumis ». Cette perte de prestige fait naître une blessure narcissique, qui se traduira par de nombreuses caricatures contre Darwin, dans lesquelles il est représenté mi-homme, mi-singe.

1. Le fixisme désigne une conception fixe et sans évolution du vivant.

L'histoire naturelle est une science qui se constitue au XVIIe siècle et qui se donne pour tâche de classer et de décrire systématiquement l'intégralité des entités naturelles visibles et observables, qu'il s'agisse de la faune, de la flore ou des minéraux. L'histoire naturelle atteint son apogée au XVIIIe siècle, avec les naturalistes Buffon et Linné. Ce dernier en particulier effectua un travail de répertoriage, de nomination et de classification de la totalité des espèces vivantes connues à son époque. Son système de classification est encore employé aujourd'hui.

La principale limite scientifique du linnéisme et, plus généralement, de l'histoire naturelle, est son fixisme1 : dans la mesure où elle tend à n'être qu'une description des espèces existantes et visibles, elle ne permet pas d'expliquer la dimension dynamique et évolutive du vivant.

Darwin, Claude Bernard ou Pasteur vont mettre en doute le fixisme. Le premier appréhende la nature de manière dynamique, au sein d'une évolution historique. Seuls les individus adaptés au milieu peuvent survivre et se reproduire. Ainsi, ils transmettent leurs « caractères », d'où une lente modification des espèces. Darwin montre ainsi que l'Homo sapiens est lui‑même le produit d'une évolution, et notamment d'une ramification des hominidés (grands singes sans queue).

L'évolutionnisme permet de supposer que l'homme pourrait être autrement, qu'il pourrait même ne pas être. L'homme y perd son statut privilégié pour devenir, suivant le mot de Michel Foucault, « un souverain soumis ». Cette perte de prestige fait naître une blessure narcissique, qui se traduira par de nombreuses caricatures contre Darwin, dans lesquelles il est représenté mi-homme, mi-singe.

Notes de bas de page

1. Le fixisme désigne une conception fixe et sans évolution du vivant.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte complémentaireLe darwinisme aujourd'hui

Le monde de l'évolution que nous connaissons, le monde vivant que nous voyons autour de nous, est tout sauf le seul monde possible. L'évolution est une nécessité dans la mesure où les organismes vivent, interagissent avec le milieu, se reproduisent, entrent en compétition les uns avec les autres, donc changent. En revanche, ce qui n'est pas une nécessité, c'est la direction que se trouve prendre le changement, les voies où s'engage l'évolution. Les modifications ne peuvent survenir pour former des organismes nouveaux qu'en fonction de la structure génétique qu'avaient les organismes existant à ce moment-là. Autrement dit, l'évolution résulte d'une interaction entre une série de conjonctures disons physiques, écologiques, climatiques, ce qu'on pourrait appeler une grande conjoncture historique, avec l'autre série que forment les conjonctures génétiques des organismes.

C'est l'interaction de ces deux types de conjonctures qui a donné aux êtres vivants la direction qu'elle a aujourd'hui. Mais il est vraisemblable que nous aurions pu ressembler à quelque chose de complètement différent, et que nous aurions pu ne pas ressembler du tout à ce que nous sommes et surtout que nous pourrions ne pas être là, que le monde vivant pourrait être complètement différent de ce qu'il est.

C'est l'interaction de ces deux types de conjonctures qui a donné aux êtres vivants la direction qu'elle a aujourd'hui. Mais il est vraisemblable que nous aurions pu ressembler à quelque chose de complètement différent, et que nous aurions pu ne pas ressembler du tout à ce que nous sommes et surtout que nous pourrions ne pas être là, que le monde vivant pourrait être complètement différent de ce qu'il est.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité

Le passage du fixisme à l'évolutionnisme ne s'est pas fait sans heurts.

1. L'enjeu du passage d'une théorie à l'autre n'était-il que scientifique ?

2. Pourquoi la connaissance de la nature n'est-elle pas neutre et désintéressée pour l'homme ?

1. L'enjeu du passage d'une théorie à l'autre n'était-il que scientifique ?

2. Pourquoi la connaissance de la nature n'est-elle pas neutre et désintéressée pour l'homme ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille