Français 1re

Rejoignez la communauté !

Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.

Mes Pages

Repères - Histoire

Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

L’épopée antique et la chanson de geste

La fin’amor et les romans de chevalerie

Récits comiques médiévaux et humanistes

Fictions baroques

Le classicisme

Les romans épistolaires

Le romantisme

Le réalisme

Le naturalisme

Les récits de guerre

L’exploration de la conscience

Interroger l’existence humaine

Le Nouveau Roman

Les récits de vie

Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle

L’humanisme à la Renaissance

Le baroque

Le libertinage

Les moralistes de l’époque classique

Les philosophes des Lumières

Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle

Le théâtre baroque

La tragédie classique

La comédie classique

Le théâtre au siècle des Lumières

Le drame romantique et le théâtre de boulevard

Les réécritures des mythes antiques

Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde

Le théâtre engagé

Les nouvelles formes de théâtre

Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle

La poésie romantique

Le Parnasse

Les poètes maudits

Le symbolisme

Le surréalisme et l’OuLiPo

La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité

La poésie contemporaine

Pour aller plus loin

Langue

Outils d’analyse

Méthode

Annexes

Révisions

Outils d'analyse

Texte argumentatif

Argumentation directe et indirecte

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Leçon

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'argumentation directe

L'auteur ou l'autrice donne son point de vue de manière explicite, sans recourir à la fiction. L'énoncé est ancré dans la

situation d'énonciation (). Il peut y avoir des passages narratifs, mais ils servent à illustrer les arguments et

se réfèrent à la réalité.

|

• L'essai, le traité : l'auteur partage ses réflexions et son point de

vue sur un ou plusieurs sujets.

|

→ Montaigne, Essais, 1580.

→ Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763. |

• Le pamphlet : texte court et virulent, souvent satirique.

|

→ Régnier, Satire, 1608 (par ex. la IXe s'attaque au

poète Malherbe).

|

• La lettre ouverte : lettre publique, souvent publiée dans un journal.

|

→ Rousseau, Lettre sur les spectacles, 1758.

|

• Le discours : on distingue le plaidoyer (discours de défense) et

le réquisitoire (discours d'accusation).

|

→ Rousseau, Discours sur l'origine et les

fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755.

|

• Les maximes : textes très courts, regroupés en recueils, qui

expriment avec concision une idée ou une vérité.

|

→ « Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des

vices déguisés. » (La Rochefoucauld, Maximes,

1678).

|

• La préface : texte placé en tête d'un ouvrage, pour le présenter

ou le défendre.

|

→ Corneille, Préface et examen du Cid, 1660.

|

• Le dialogue d'idées : un débat d'idées entre deux personnes.

|

→ Diderot, Le Neveu de Rameau, 1891 (posthume).

|

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'argumentation indirecte

L'auteur ou l'autrice donne son point de vue par le détour de la fiction, ce qui peut permettre de contourner la censure,

ou de convaincre plus efficacement en suscitant la réflexion du lecteur ou de la lectrice. L'énoncé est donc coupé de la

situation d'énonciation (). Le récit a un sens symbolique à décoder.

• L'apologue, bref récit fictif contenant un enseignement moral (implicite ou explicite) est la forme principale d'argumentation indirecte. Elle regroupe les genres suivants :

• Outre l'apologue, tous les genres littéraires peuvent être argumentatifs et défendre une idée, une cause : roman à thèse (Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné, 1829), théâtre engagé (Sartre, Les Mouches, 1943).

• La poésie engagée peut relever de l'argumentation indirecte (dans « Melancholia », Hugo dénonce le travail des enfants), mais aussi de l'argumentation directe, lorsque la thèse est défendue sans recours à la fiction (Voltaire, « Poème sur le désastre de Lisbonne », 1756).

• L'apologue, bref récit fictif contenant un enseignement moral (implicite ou explicite) est la forme principale d'argumentation indirecte. Elle regroupe les genres suivants :

|

• La fable : récit court, dont les personnages sont souvent des animaux, et qui

dénonce un travers humain.

|

→ La Fontaine, Fables, 1668‑1693.

|

• Le conte merveilleux : récit plaisant, illustrant des valeurs morales, et dont

les personnages et les lieux sont imaginaires.

• Le conte philosophique : né au XVIIIe siècle, il reprend le genre du conte pour critiquer la société ou le pouvoir. |

→ Perrault, Peau d'âne, 1694.

→ Voltaire, Candide ou l'Optimisme, 1759. |

• L'utopie : elle imagine une société idéale, critiquant en creux la société réelle.

• La dystopie : inverse de l'utopie, elle dépeint un monde terrifiant qui souligne les dangers de notre société. |

→ More, L'Utopie, 1516.

→ Orwell, 1984, 1949. |

• Outre l'apologue, tous les genres littéraires peuvent être argumentatifs et défendre une idée, une cause : roman à thèse (Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné, 1829), théâtre engagé (Sartre, Les Mouches, 1943).

• La poésie engagée peut relever de l'argumentation indirecte (dans « Melancholia », Hugo dénonce le travail des enfants), mais aussi de l'argumentation directe, lorsque la thèse est défendue sans recours à la fiction (Voltaire, « Poème sur le désastre de Lisbonne », 1756).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Vérifier

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1

Choisissez la bonne réponse.

1. L'argumentation directe est ancrée dans la situation d'énonciation.

2. L'argumentation directe est orale ; l'argumentation indirecte est écrite.

3. L'utopie est une forme d'apologue imaginant une société cauchemardesque.

4. La poésie ne peut pas être argumentative.

1. L'argumentation directe est ancrée dans la situation d'énonciation.

2. L'argumentation directe est orale ; l'argumentation indirecte est écrite.

3. L'utopie est une forme d'apologue imaginant une société cauchemardesque.

4. La poésie ne peut pas être argumentative.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

S'exercer

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

2

a. Ces extraits relèvent‑ils de l'argumentation directe ou indirecte ? Justifiez.

b. Pourquoi la pièce d'Olympe de Gouges a‑t‑elle été tant critiquée ? Faites une recherche.

1. Un commerce d'hommes !... grand Dieu ! Et la Nature ne frémit pas ! S'ils sont des animaux, ne le sommes‑nous pas comme eux ? Et en quoi les Blancs diffèrent‑ils de cette espèce ? C'est dans la couleur… [...] La couleur de l'homme est nuancée, comme dans tous les animaux que la Nature a produits, ainsi que les plantes et les minéraux.

2. MIRZA. – […] Pourquoi les Européens et les habitants ont‑ils tant d'avantage sur nous, pauvres esclaves ? Ils sont cependant faits comme nous : nous sommes des hommes comme eux. Pourquoi donc une si grande différence de leur espèce à la nôtre ?

ZAMORE. – Cette différence est bien peu de chose ; elle n'existe que dans la couleur ; mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. […] Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs.

ZAMORE. – Cette différence est bien peu de chose ; elle n'existe que dans la couleur ; mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. […] Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs.

b. Pourquoi la pièce d'Olympe de Gouges a‑t‑elle été tant critiquée ? Faites une recherche.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

3

Les deux textes suivants abordent la question de

l'esclavage.

a. Quel type d'argumentation est utilisé dans chacun d'eux ? Justifiez.

b. Selon vous, lequel est le plus efficace ?

a. Quel type d'argumentation est utilisé dans chacun d'eux ? Justifiez.

1. Si un commerce de ce genre peut être justifié par un

principe de morale, il n'y a point de crime, quelque atroce

qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes,

les magistrats ne sont point les propriétaires de leurs sujets,

ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté, et

de les vendre pour esclaves.

D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix.

D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix.

2. Dans ce conte philosophique, l'esclave révolté Ziméo raconte

au narrateur son histoire.

Dès que notre sort fut décidé, mon épouse et son père

se jetèrent aux pieds des monstres qui nous séparaient, je

m'y précipitai moi‑même ; honte inutile ! On ne daigna

pas nous entendre. Au moment où on voulut m'entraîner,

mon épouse les yeux égarés, les bras étendus et jetant des

cris affreux, je les entends encore, mon épouse s'élança vers

moi : je me dérobai à mes bourreaux, je reçus Ellaroé dans

mes bras qui l'entourèrent […]. Ô grand Orissa !…les

Blancs enlevèrent mon épouse à mes mains furieuses ; elle

jeta un cri de douleur au moment où l'on nous désunit ; je

la vis porter ses mains à son col pour achever mon dessein

funeste ; on l'arrêta : elle me regardait : les yeux, tout son

visage, son attitude, les sons inarticulés qui sortaient de sa

bouche, exprimaient les regrets et l'amour.

b. Selon vous, lequel est le plus efficace ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

4

Il est certains esprits dont les sombres pensées

Sont d'un nuage épais toujours embarrassées ;

Le jour de la raison ne le saurait percer.

Avant donc que d'écrire apprenez à penser.

Selon que notre idée est plus ou moins obscure,

L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément.

Sont d'un nuage épais toujours embarrassées ;

Le jour de la raison ne le saurait percer.

Avant donc que d'écrire apprenez à penser.

Selon que notre idée est plus ou moins obscure,

L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément.

a. Reformulez la thèse de Boileau.

b. Pourquoi la retient‑on facilement ? Commentez notamment la valeur du présent et la forme du texte.

c. Cherchez les marques de première personne dans cet extrait. Que remarquez‑vous ?

d. Pourquoi peut‑on dire néanmoins qu'il s'agit d'argumentation directe ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

5

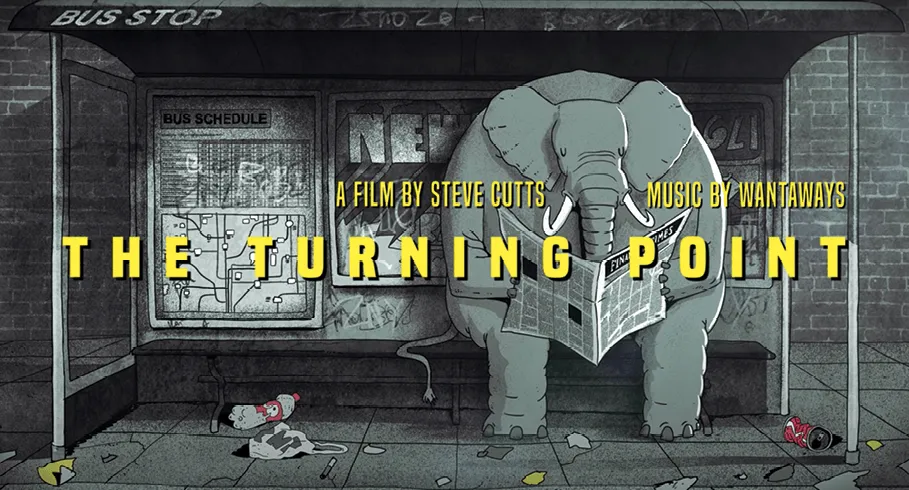

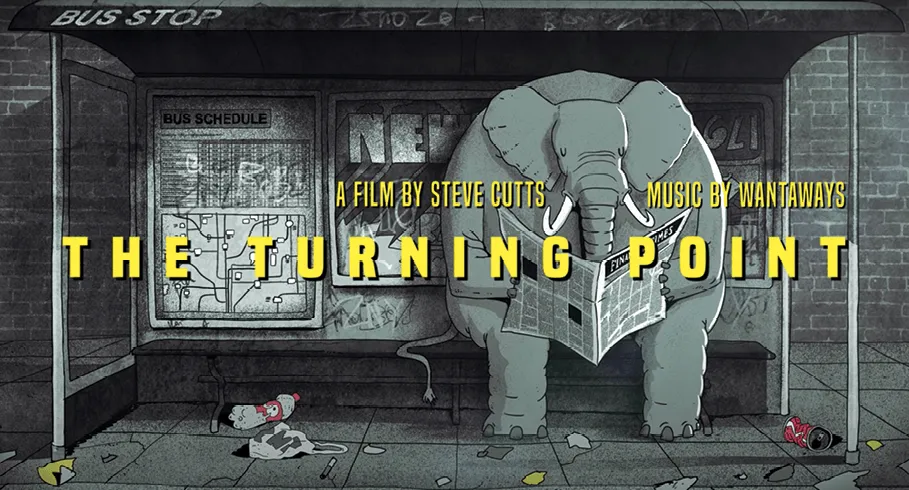

Visionnez le film de Steve Cutts

(3 min 27).

a. Que critique le film ?

b. De quels types d'apologues se rapproche‑t‑il ? Justifiez.

c. Selon vous, ce procédé argumentatif est‑il efficace ? Expliquez.

Steve Cutts, The Turning Point, 2020.

Steve Cutts, The Turning Point, 2020.

a. Que critique le film ?

b. De quels types d'apologues se rapproche‑t‑il ? Justifiez.

c. Selon vous, ce procédé argumentatif est‑il efficace ? Expliquez.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

6

Dans cette correspondance fictive, le Persan Rica décrit à un

ami ses impressions sur la France.

a. L'énoncé est‑il ancré dans une situation d'énonciation ?

b. Pourquoi peut‑on dire cependant qu'il s'agit d'argumentation indirecte ?

c. Quelle critique implicite apparait ici ?

d. Vous parait‑elle efficace ?

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à

fond des mœurs et des coutumes européennes : je n'en ai

moi‑même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le

temps de m'étonner.

Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. […]

D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. […] Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.

Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. […]

D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. […] Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.

a. L'énoncé est‑il ancré dans une situation d'énonciation ?

b. Pourquoi peut‑on dire cependant qu'il s'agit d'argumentation indirecte ?

c. Quelle critique implicite apparait ici ?

d. Vous parait‑elle efficace ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Vers le bac

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

7

Commentaire

Montrez en quoi, dans le texte de

Montesquieu, la neutralité apparente du regard

de Rica renforce l'efficacité de l'argumentation indirecte.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille